النقاط الرئيسية

1. النبي محمد وتأسيس الأمة

لقد كانت العدالة الاجتماعية، إذن، الفضيلة الجوهرية في الإسلام.

رؤية تحوّلية. في القرن السابع الميلادي في الجزيرة العربية، تلقى محمد صلى الله عليه وسلم الوحي الذي شكّل القرآن الكريم، متناولًا الأزمة الاجتماعية في مكة حيث كانت القيم القبلية التقليدية التي تحث على رعاية الضعفاء تتآكل بفعل ثراء التجارة. لم تكن رسالته عقيدة جديدة عن الله، بل دعوة للعرب للعودة إلى الإيمان الأول لإبراهيم، مع التركيز على العدل والمساواة والرحمة لجميع أفراد المجتمع. أصر القرآن على تقاسم الثروة وبناء أمة قائمة على الخضوع (الإسلام) لإرادة الله، لا على روابط الدم.

بناء مجتمع جديد. في مواجهة الاضطهاد في مكة، هاجر محمد وأتباعه إلى يثرب (المدينة) عام 622م (الهجرة)، وهو الحدث الذي يؤرخ بداية العصر الإسلامي. هناك أسس محمد "قبيلة فوق القبائل" ثورية، تجمع بين فصائل متناحرة سابقًا، من مسلمين ومشركين ويهود، على أساس أيديولوجي مشترك لا قرابة دم. كان المسجد مركزًا اجتماعيًا شاملاً يعكس المثل الإسلامية في دمج المقدس بالدنيوي، بهدف تحقيق التوحيد في المجتمع.

السلام عبر الكفاح. واجه المجتمع المدني المبكر تهديدات وجودية من مكة ومن داخل الأمة نفسها. قاد محمد، من خلال استراتيجيات عسكرية مثل غزوة بدر وغزوة الخندق، بقاء الأمة. واستطاع في عام 630م دخول مكة سلمياً، وطهّر الكعبة، ودمج الطقوس الوثنية في الحج، مما أدى إلى توحيد الجزيرة العربية تحت راية الإسلام، منهياً قروناً من الحروب القبلية ومؤسساً السلام.

2. الخلفاء الراشدون والفتوحات السريعة

حين رأى المسيحيون يد الله في الهزيمة الظاهرة عند صلب المسيح، شهد المسلمون نجاحًا سياسيًا مقدسًا وكشفًا عن حضور الإله في حياتهم.

الخلافة والوحدة. بعد وفاة النبي عام 632م، واجهت الأمة الناشئة تحدي القيادة. انتُخب أبو بكر أول خليفة، معطياً الأولوية لوحدة المجتمع في مواجهة حروب الردة القبلية. عزز نجاحه فكرة دولة إسلامية موحدة، رغم أن الخلافات حول الخلافة، خاصة مطالب علي، زرعت بذور الانقسامات المستقبلية.

التوسع المذهل. تحت خلافة عمر بن الخطاب، قُدّرت الحاجة لتوجيه طاقات العرب الغزوية والحفاظ على وحدة الأمة، فبدأت الحملات ضد الإمبراطوريتين البيزنطية والساسانية. لم تكن هذه الفتوحات حروبًا دينية لتحويل الشعوب، بل غزوات عملية أدت إلى انتصارات مذهلة، فتم فتح سوريا وفلسطين ومصر وفارس خلال عقدين. ساعد على ذلك إرهاق الإمبراطوريتين وسخط السكان المحليين على حكامهم.

نظام عالمي جديد. شكّلت الفتوحات إمبراطورية واسعة، اعتبرها المسلمون علامة على رضا الله وتأكيدًا لوعد القرآن بالازدهار للمجتمع العادل. أسس عمر مدنًا عسكرية (أمصار) لإيواء الجنود العرب، معزولين عن السكان المفتوحين للحفاظ على هويتهم العربية. حُمي أهل الذمة، أُعطوا حرية دينية، ودفعوا الجزية، تعبيرًا عن احترام القرآن لأهل الكتاب والتقاليد العربية في حماية العملاء.

3. الفتنة الكبرى وانقساماتها المستمرة

كان اغتيال أول مسلم ذكرى وأقرب أقرباء النبي حدثًا مخزيًا، أثار تساؤلات خطيرة حول نزاهة الأمة.

أزمة القيادة. اغتيال الخليفة الثالث عثمان عام 656م على يد جنود ساخطين أغرق الأمة في أول حرب أهلية كبرى (الفتنة)، فترة اختبار وفتنة عميقة. عُيّن علي بن أبي طالب خليفة، لكنه فشل في معاقبة قتلة عثمان، مما أغضب فصائل قوية، منها عائشة وعائلة الأمويين بقيادة معاوية.

الصراع والتسوية. تصاعد النزاع إلى معارك مثل معركة الجمل ومعركة صفين التي لم تحسم. فشلت محاولات التحكيم، مما عمّق الانقسام. تحدى معاوية، من سوريا، سلطة علي، وأدى ذلك إلى اغتيال علي على يد خارجي متطرف عام 661م. ادعى ابنه الحسن الخلافة لفترة وجيزة لكنه تنازل لمعاوية من أجل السلام.

بذور الطائفية. كانت الفتنة مدمرة، وأظهرت هشاشة وحدة الأمة. نشأت فصائل مميزة:

- الشيعة (أنصار علي): يرون أن القيادة حق لأحفاد علي الذين يمتلكون علمًا روحيًا خاصًا.

- الخوارج: يرون أن الخليفة يجب أن يكون أتقى المسلمين، ويدينون علي ومعاوية بسبب الظلم.

- السنة: يسعون للوحدة ويقبلون حكم معاوية من أجل السلام، وطوروا لاحقًا مفهوم اتباع سنة النبي كما حفظها المجتمع.

شكلت هذه الفترة سردًا أساسيًا لفهم العدالة والسلطة والحالة الأخلاقية للأمة.

4. الأمويون: المركزية والفتنة الثانية

تمكن عبد الملك (685-705) من استعادة حكم الأمويين، وكانت سنوات حكمه الأخيرة اثني عشر عامًا من السلام والازدهار.

استعادة النظام. أسس معاوية الدولة الأموية وعاصمتها دمشق، جالبًا الاستقرار بعد الفتنة الأولى. حكم كزعيم عربي، محافظًا على فصل المسلمين العرب في الأمصار، ومثبطًا للتحول الديني للحفاظ على مكانة النخبة وقاعدة الضرائب. استمرت الإمبراطورية في التوسع حتى شمال أفريقيا وأجزاء من آسيا الوسطى.

صراعات الأسرة. قرار معاوية بتعيين ابنه يزيد خليفة أثار الفتنة الثانية (680-692). شهدت هذه الفترة وفاة الحسين، ابن علي، في كربلاء، حدث محوري للشيعة. قاد عبد الله بن الزبير ثورة في الحجاز، متحديًا شرعية الأمويين ومطالبًا بالعودة إلى قيم الأمة الأولى.

التوحيد والهوية. قمع عبد الملك الثورات، مركزًا الإمبراطورية ومؤكدًا هوية إسلامية مميزة. أصبحت العربية اللغة الرسمية، وأُصدرت عملة إسلامية، وبُني قبة الصخرة في القدس كرمز قوي لحضور الإسلام وسيادته. رغم الاستقرار السياسي والكفاءة الإدارية، أثار حكم الأمويين الاستبدادي المتزايد واستعلاؤهم الدنيوي استياء المسلمين المتدينين الذين تاقوا إلى مجتمع إسلامي أصيل.

5. صعود الورع الإسلامي والشريعة

كانت صحة الأمة السياسية مركزية للورع الإسلامي الناشئ.

التشكيك في الدولة. أدت الحروب الأهلية ونقائص الدولة الأموية إلى حركة دينية. ناقش المسلمون المتدينون، من قراء القرآن والزهاد، معنى الإسلام الحقيقي وكيف يجب أن يعكس المجتمع إرادة الله. لعب هذا النشاط الفكري، المتجذر في الاستياء السياسي، دورًا مماثلًا للنقاشات المسيحية حول طبيعة المسيح، وشكل مفاهيم إسلامية جوهرية.

تطوير الفقه. بدأ الفقهاء بتنظيم الشريعة الإسلامية لتوجيه المسلمين في الحياة وفقًا لمبادئ القرآن. نظرًا لقلة التشريعات الصريحة في القرآن، جمعوا الأحاديث عن حياة النبي واعتمدوا على السنة العملية للمجتمعات الإسلامية الأولى. طور علماء مثل أبو حنيفة والشافعي مناهج الاجتهاد والقياس وأسسوا مذاهب فقهية.

ظهور ثقافة مضادة. أصبحت الشريعة أكثر من مجرد نظام قانوني؛ كانت محاولة لبناء ثقافة مضادة تستند إلى المثل القرآنية في المساواة والعدل، منتقدة ضمنيًا بلاط الأمويين الأرستقراطي. بمحاكاة سنة النبي في الحياة اليومية، سعى المسلمون لاستبطان تسليمه الكامل لله، مما جعل الشريعة طريقًا للروحانية الداخلية وتجربة الحضور الإلهي في الأعمال العادية.

6. الدولة العباسية: الاستبداد والذروة الثقافية

بحلول عهد الخليفة هارون الرشيد (786-809)، اكتمل التحول.

تحول السلطة. استغل العباسيون السخط الواسع على الأمويين، خاصة بين الموالي والشيعة، واستولوا على السلطة عام 750م. رغم الدعم الشيعي الأولي، أسسوا ملكية مطلقة، ونقلوا العاصمة إلى بغداد، مستلهمين التقاليد الفارسية، ومنفصلين عن روح المساواة في الأمة الأولى.

روعة الإمبراطورية وتوتراتها. بلغ بلاط العباسيين، خصوصًا في عهد هارون الرشيد، ذروة الرفاهية والإنجازات الثقافية، مع نهضة في العلوم والفلسفة والفنون، مستفيدًا من التراث اليوناني والفارسي. لكن أسلوب الحكم الاستبدادي، مع الخليفة كـ"ظل الله على الأرض"، تعارض مع المثل الإسلامية وأغضب المتدينين. نمت حركة أهل الحديث التي ركزت على التقليد وانتقدت دنيوية البلاط.

ترسيخ الإسلام السني. رغم الطابع العلماني المتزايد للخلافة، رعى العباسيون العلماء وتطوير الشريعة التي أصبحت قانون حياة المسلمين العاديين. شهدت هذه الفترة تنظيم المذاهب الأربعة وظهور الأشعرية كمدرسة لاهوتية تجمع بين العقل والتقليد. تزامن تراجع الخلافة السياسي من منتصف القرن التاسع مع ترسيخ الإسلام السني كدين الأغلبية، مع التركيز على وحدة الجماعة على حساب الخلاف السياسي.

7. الإسلام الباطني: الشيعة والفلسفة والتصوف

لم ير الباطنيون أفكارهم كهرطقة.

ما وراء الظاهر. إلى جانب الإسلام السني السائد، نشأت حركات باطنية جذبت النخب الفكرية والصوفية الباحثة عن معانٍ أعمق. غالبًا ما مارسوا السرية (التقية) بسبب الاضطهاد السياسي أو اعتقادهم بأن معارفهم ليست للجماهير. تمسكوا بالممارسات الأساسية للإسلام لكن فسرّوها بطرق مختلفة.

مسالك متنوعة إلى الحقيقة.

- الشيعة: بعد مأساة كربلاء، تطور الشيعة الإثنا عشرية، مع تركيز صوفي على المعنى الباطني للقرآن ومفهوم الإمام الغائب المنتظر. كما سعى الإسماعيليون إلى المعرفة الباطنية، وكانوا نشطين سياسيًا، مؤسسين خلافات منافسة.

- الفلسفة: دمج الفلاسفة المسلمون العقل اليوناني مع الإسلام، معتبرين العقل طريقًا إلى الحقيقة الإلهية، ورأوا الدين الوحي كرمز فلسفي. سعى مفكرون مثل الكندي والفارابي وابن سينا إلى التوفيق بين الإيمان والعقل.

- التصوف: سعى التصوف إلى تجربة مباشرة لله عبر الزهد والتأمل وذكر الله. نشأ كرد فعل على الدنيوية، هدف إلى محاكاة حالة النبي الداخلية من التسليم، مع التركيز على المحبة وإمكانية الإنسان في تجربة الحضور الإلهي. استكشف رواد مثل رابعة والبسطامي حالات النشوة، بينما دعا جُنيد بغداد إلى طريق "الرزانة".

إثراء التراث. رغم الشكوك التي أبدتها بعض العلماء، أغنت هذه المدارس الباطنية الفكر والروحانية الإسلامية، مستكشفة أبعادًا تتجاوز الجدل القانوني واللاهوتي، مما أظهر قدرة الإسلام على التكيف الإبداعي.

8. اللامركزية ونظام إسلامي جديد (935-1258)

يبدو أنه بمجرد أن تُركت الخلافة عمليًا، حصل الإسلام على حياة جديدة.

نهاية السلطة المركزية. بحلول القرن العاشر، فقدت الخلافة العباسية السيطرة السياسية الفعلية، مع قيام سلالات إقليمية وقادة عسكريين (أمراء) بإنشاء دول مستقلة في العالم الإسلامي الواسع. ظل الخليفة رمزًا فقط، بينما تفتت السلطة الحقيقية، مما أدى إلى عدم استقرار سياسي وتغير في الحدود.

ازدهار الثقافات الإقليمية. تزامن هذا اللامركزية السياسية مع ازدهار ثقافي وديني. نشأت عواصم نابضة متعددة (القاهرة، قرطبة، سمرقند)، تعزز الإبداع الفكري والفني، غالبًا بمزج الفكر الإسلامي مع التقاليد المحلية.

صعود العلماء والتصوف. في غياب حكومة مركزية قوية، أصبح العلماء وأولياء التصوف أساسيين في توفير التماسك والهوية. ساهمت المدارس الدينية في توحيد التعليم الديني ومنحت العلماء قاعدة قوة مميزة، مما مكنهم من تطبيق الشريعة محليًا. تحوّل التصوف إلى حركة شعبية، مع طرق صوفية تقدم التوجيه الروحي والشبكات الاجتماعية عبر المناطق، معمقة ورع المسلمين العاديين وخلق ثقافة إسلامية مشتركة دولية مستقلة عن الدول الزائلة.

9. كارثة المغول وتداعياتها التحولية

رغم فظاعة الغزو المغولي، كان حكام المغول محل إعجاب لدى رعاياهم المسلمين.

دمار غير مسبوق. في القرن الثالث عشر، دمرت الغزوات المغولية بقيادة جنكيز خان وهولاكو قلب العالم الإسلامي، فُجّرت مدن مثل بخارى وبغداد (مُنهيًا الخلافة العباسية عام 1258)، وقُتل السكان، وتوقفت المراكز السياسية والثقافية. كان ذلك صدمة مروعة، اعتبرها كثيرون نهاية العالم المعروف.

التكيف والتحول. رغم الوحشية الأولية، استقرت الإمبراطوريات المغولية. لم تجلب روحانية منافسة، بل كانت متسامحة مع جميع الأديان. بحلول أواخر القرن الثالث عشر وأوائل الرابع عشر، اعتنق حكام المغول في فارس وآسيا الوسطى والهورد الذهبي الإسلام، وأصبحوا القوى الإسلامية المهيمنة الجديدة.

تأثير دائم واتجاهات جديدة. مثلت الدول المغولية استمرارًا للتسليح العسكري الذي شهدته الخلافة العباسية المتأخرة والسلاجقة، لكن بشدة أكبر. شهدت هذه الحقبة:

- إغلاقًا رسميًا لـ"أبواب الاجتهاد" في الإسلام السني، مع التركيز على الالتزام بالأحكام القانونية السابقة.

- رد فعل محافظ بين بعض العلماء، مشككين في التأثير الأجنبي.

- استجابة صوفية عميقة، مثل شعر جلال الدين الرومي الذي عبّر عن الغربة الكونية والإمكانات الروحية اللامحدودة، مساعدًا المسلمين على معالجة الصدمة وإيجاد معنى جديد.

- صعود مصلحين مثل ابن تيمية، الذين دعوا إلى العودة للأصول وتحدي القواعد القانونية واللاهوتية الراسخة.

10. إمبراطوريات البارود: الصفويون، المغول، العثمانيون

نشأت ثلاث إمبراطوريات إسلامية كبرى في أواخر القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشر: الصفوية في إيران، والمغول في الهند، والعثمانية في الأناضول وسوريا وشمال أفريقيا والعربية.

حجم إمبراطوري جديد. مكنت تطورات واستخدام أسلحة البارود في القرن الخامس عشر الحكام من إقامة إمبراطوريات أكبر وأكثر مركزية مما كان ممكنًا سابقًا في العالم الزراعي. استنادًا إلى نماذج المغول للدول العسكرية، دمجت هذه الإمبراطوريات الإدارة المدنية وتبنّت توجهات إسلامية مميزة، خلافًا للعباسيين السابقين.

نماذج طائفية وتعددية.

- الصفوية (إيران): أسسها شاه إسماعيل، وفرضت الشيعة الإثنا عشرية كدين الدولة، مما أدى إلى انقسام حاد وعنيف مع السنة. عزز الشاه عباس الأول الشيعة الأرثوذكسية، راعيًا العلماء ومشجعًا نهضة ثقافية، رغم تصاعد التشدد والتعصب بين بعض العلماء.

- المغول (الهند): أسسها بابر، وحكمت غالبية غير مسلمة. اتبع الإمبراطور أكبر سياسة تسامح ديني وتعددية (سُلْح الكل)، مدمجًا الهندوس في الإدارة ومشجعًا ثقافة هندوسية إسلامية فريدة، رغم أن خلفاء لاحقين مثل أورنكزيب اتبعوا سياسات طائفية ساهمت في تراجع الإمبراطورية.

- العثمانيون (الأناضول والشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبلقان): الأكثر دوامًا، أسسوا دولة واسعة منظمة جيدًا وعاصمتها إسطنبول. في عهد سليمان القانوني، أُرسيت الشريعة كقانون الدولة، مكونة شراكة بين السلطان والعلماء، رغم أن ذلك أدى لاحقًا إلى اعتماد العلماء على الدولة ومقاومتهم للتغيير.

الذروة والقيود الكامنة. مثلت هذه الإمبراطوريات ذروة القوة السياسية والثقافية الإسلامية، متوسعة إلى أوروبا الشرقية والهند. لكنها، كدول زراعية، واجهت في النهاية قيودًا اقتصادية وإدارية. وأدت دينامياتها الداخلية، بما في ذلك الطائفية (الصفويون والعثمانيون) أو تحدي حكم شعوب متنوعة (المغول)، وتصاعد المحافظة في المؤسسات الدينية المدعومة من الدولة، إلى تمهيد الطريق لتحديات مستقبلية.

11. وصول الغرب وصدمة الاستعمار

شهد العالم الإسلامي اضطرابات عميقة بفعل عملية التحديث.

قوة عالمية جديدة. منذ أواخر القرن الثامن عشر، واجه العالم الإسلامي، الذي كانت إمبراطورياته الكبرى في تراجع بسبب قيود الاقتصاد الزراعي، حضارة جديدة جذريًا ناشئة من أوروبا الغربية

آخر تحديث::

FAQ

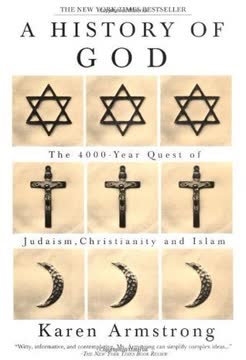

1. What is "Islam: A Short History" by Karen Armstrong about?

- Comprehensive overview: The book provides a concise yet thorough history of Islam, from its origins in 7th-century Arabia to the modern era.

- Focus on context: Armstrong emphasizes the interplay between spiritual ideals and political realities in Islamic history.

- Key themes: The narrative explores the development of Islamic beliefs, practices, sects, and the impact of external forces such as colonialism and modernity.

- Purpose: The book aims to demystify Islam for Western readers and correct common misconceptions.

2. Why should I read "Islam: A Short History" by Karen Armstrong?

- Accessible introduction: The book is ideal for readers seeking a clear, unbiased introduction to Islamic history and thought.

- Bridges misunderstandings: Armstrong addresses and clarifies widespread Western misunderstandings about Islam.

- Context for current events: Understanding the historical roots of contemporary issues in the Muslim world is a key benefit.

- Balanced perspective: The author presents both the spiritual and political dimensions of Islam, showing their interdependence.

3. What are the key takeaways from "Islam: A Short History" by Karen Armstrong?

- History and spirituality intertwined: In Islam, political and social life are deeply connected to religious ideals.

- Diversity within Islam: The book highlights the rich diversity of Islamic thought, practice, and sects, especially the Sunni-Shii split.

- Misconceptions addressed: Armstrong dispels myths about Islam being inherently violent or intolerant.

- Modern challenges: The book explains how colonialism, modernization, and Western influence have shaped contemporary Islamic societies and movements.

4. How does Karen Armstrong define the historical mission and core duty of Muslims in "Islam: A Short History"?

- Redemption of history: Armstrong argues that Islam’s historical mission is to create a just society where all, especially the vulnerable, are treated with respect.

- Community focus: The Quran commands Muslims to build an ummah (community) characterized by justice, equity, and compassion.

- Salvation as social order: Unlike some religions, Islamic salvation is seen as the realization of a just society, not just individual redemption.

- Integration of faith and politics: Political engagement and social justice are not distractions from spirituality but essential to Islamic religious life.

5. What are the Five Pillars of Islam, and how does "Islam: A Short History" explain their significance?

- Shahadah (Faith): Declaration of faith in one God and Muhammad as his prophet.

- Salat (Prayer): Ritual prayer performed five times daily, emphasizing submission and humility.

- Zakat (Almsgiving): Mandatory charity to support the poor, reinforcing social justice.

- Sawm (Fasting): Observance of Ramadan through fasting, fostering empathy for the less fortunate.

- Hajj (Pilgrimage): Pilgrimage to Mecca, symbolizing unity and equality among Muslims.

- Emphasis on practice: Armstrong notes that Islam prioritizes right living and community over abstract belief.

6. How does "Islam: A Short History" describe Islam’s relationship with other religions and its approach to religious diversity?

- Continuity of revelation: Islam sees itself as the continuation of the monotheistic tradition, respecting previous prophets like Abraham, Moses, and Jesus.

- People of the Book: Jews and Christians are recognized as recipients of earlier revelations and are called ahl al-kitab.

- No forced conversion: The Quran explicitly forbids coercion in matters of faith.

- Historical tolerance: Non-Muslim subjects (dhimmis) were generally allowed religious freedom and autonomy within the Islamic empires.

7. What is the significance of the Sunni-Shii split in "Islam: A Short History," and how did it originate?

- Origins in succession: The split began over disagreement about who should lead the Muslim community after Muhammad’s death—Ali (Shii view) or elected caliphs (Sunni view).

- Political and spiritual dimensions: While initially political, the division developed distinct theological and spiritual traditions.

- Impact on history: The Sunni-Shii divide has shaped Islamic history, politics, and identity, leading to different practices and interpretations.

- Modern relevance: Armstrong explains how this split continues to influence contemporary Muslim societies and conflicts.

8. How does "Islam: A Short History" address the concept of jihad and its significance in Islam?

- Primary meaning: Jihad primarily means "struggle" or "effort," often referring to the internal struggle for self-improvement and social justice.

- Defensive warfare: The Quran permits armed struggle only in self-defense or to protect the community, not for forced conversion.

- Historical context: Armstrong emphasizes that Muhammad’s military actions were shaped by the harsh realities of 7th-century Arabia.

- Modern interpretations: The book discusses how some modern fundamentalists have redefined jihad in more militant terms, often distorting its original meaning.

9. What are the roots and characteristics of Islamic fundamentalism according to "Islam: A Short History"?

- Modern phenomenon: Fundamentalism is a reaction to the challenges of modernity, colonialism, and Western dominance.

- Not unique to Islam: Armstrong notes that fundamentalism exists in all major faiths as a response to perceived threats from secularism.

- Defensive and reactionary: Islamic fundamentalists seek to return to what they see as the pure, original Islam, often in opposition to both Western influence and secular Muslim governments.

- Distortion of tradition: The book argues that fundamentalism often exaggerates or misinterprets traditional Islamic teachings, especially regarding violence and governance.

10. How does "Islam: A Short History" explain the challenges faced by modern Islamic nation-states?

- Colonial legacy: Many Muslim countries were shaped by arbitrary borders and institutions imposed by colonial powers.

- Struggle with secularism: Secularism was often imposed aggressively, leading to alienation and backlash among religious populations.

- Difficulty with democracy: Western-style democracy has often been undermined by foreign intervention or local elites, making it hard to establish stable, representative governments.

- Identity crisis: Modern Muslim states grapple with balancing Islamic values, national identity, and the demands of modernity.

11. What are the most common Western misconceptions about Islam, as discussed in "Islam: A Short History"?

- Violence and intolerance: The belief that Islam is inherently violent or intolerant is a persistent myth, often rooted in historical conflicts like the Crusades.

- Monolithic faith: Many assume Islam is uniform, ignoring its internal diversity and debates.

- Role of women: Westerners often misunderstand the status of women in Islam, not recognizing the historical and cultural complexities.

- Resistance to modernity: The idea that Islam is incompatible with modern values is challenged by Armstrong, who shows that Muslims have engaged with modernity in diverse ways.

12. What are the best quotes from "Islam: A Short History" by Karen Armstrong, and what do they mean?

- "In Islam, Muslims have looked for God in history." This highlights the centrality of social and political life in Islamic spirituality.

- "There shall be no coercion in matters of faith." Quoting the Quran, Armstrong underscores Islam’s foundational principle of religious freedom.

- "The struggle to achieve [justice] was for centuries the mainspring of Islamic spirituality." This reflects the book’s theme that social justice is at the heart of Islamic faith.

- "Fundamentalism is an essential part of the modern scene." Armstrong situates Islamic fundamentalism within a global, modern context, not as a uniquely Islamic phenomenon.

- "Religion, like any other human activity, is often abused, but at its best it helps human beings to cultivate a sense of the sacred inviolability of each individual." This quote encapsulates Armstrong’s balanced, humanistic approach to understanding Islam and religion in general.

مراجعات

يحظى كتاب "الإسلام: تاريخ موجز" بتقييمات متباينة. يثني الكثيرون على أسلوب أرمسترونغ السلس وسردها المتوازن لتاريخ الإسلام. في المقابل، يرى بعض النقاد أنها تميل إلى التبرير المفرط وتبسط قضايا معقدة بشكل مخل. يقدر القراء النظرة العامة المختصرة التي يقدمها الكتاب، إلا أن البعض يشعر بأنه يفتقر إلى العمق المطلوب. يُشيد بالكتاب لطرحه وتصحيح المفاهيم الخاطئة الغربية عن الإسلام، رغم أن بعض الآراء ترى فيه تحيزًا لصالح الدين. بشكل عام، يُعتبر الكتاب مدخلاً جيدًا لفهم الإسلام لغير المسلمين، مع وجود بعض القيود بسبب اختصاره واحتمالية وجود تحيزات.