मुख्य निष्कर्ष

1. दार्शनिक यात्रा की शुरुआत: आश्चर्य और मौलिक प्रश्न

... एक अच्छा दार्शनिक बनने के लिए केवल आश्चर्य की क्षमता चाहिए ...

दार्शनिकता की शुरुआत इस दुनिया और हमारे उसमें स्थान के प्रति आश्चर्य की भावना से होती है। सामान्य रुचियों से अलग, दार्शनिक प्रश्न मौलिक और सार्वभौमिक होते हैं, जो हर किसी से जुड़े होते हैं, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ये अस्तित्व के गहरे रहस्यों से जुड़े होते हैं, जैसे कि यह संसार कहाँ से आया और हम कौन हैं।

भोजन और आश्रय जैसी बुनियादी मानव आवश्यकताएँ ज़रूरी हैं, लेकिन दार्शनिक मानते हैं कि मनुष्य को अपने अस्तित्व को समझने की भी आवश्यकता होती है। यह जन्मजात जिज्ञासा केवल जीवित रहने से परे अर्थ की खोज को प्रेरित करती है। दुनिया को अक्सर एक जादू की तरह देखा जाता है, जिससे हम आश्चर्यचकित होकर पूछते हैं कि यह सब कैसे काम करता है।

बच्चे और दार्शनिक इस महत्वपूर्ण आश्चर्य की क्षमता साझा करते हैं। जैसे-जैसे लोग बड़े होते हैं, वे दुनिया के प्रति अपनी आश्चर्य की भावना खो देते हैं। दार्शनिक इस बालसुलभ दृष्टिकोण को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, दुनिया को रहस्यमय और जटिल मानते हुए जीवन के गहरे प्रश्नों के उत्तर खोजते रहते हैं।

2. मिथक से तर्क तक: पहले दार्शनिक

... कुछ भी शून्य से नहीं आ सकता ...

प्राचीन मानव सभ्यताएँ दुनिया को देवताओं और अलौकिक शक्तियों के मिथकों के माध्यम से समझाती थीं। ये मिथक प्रकृति, जीवन और अच्छाई-बुराई के संघर्ष के प्रश्नों के उत्तर देते थे, जिनमें अक्सर देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान और भेंट शामिल होती थीं।

लगभग 600 ईसा पूर्व, यूनानी दार्शनिकों ने इस मिथकीय दृष्टिकोण से निर्णायक दूरी बनाई। उन्होंने प्राकृतिक प्रक्रियाओं के लिए अलौकिक नहीं, बल्कि प्राकृतिक कारण खोजे। मिथक से तर्क (लोगोस) की इस परिवर्तन ने वैज्ञानिक सोच की नींव रखी।

थेल्स, अनाक्सिमेंडर और अनाक्सीमेनस जैसे पूर्व-सॉक्रेटिक दार्शनिकों ने सभी चीजों के मूलभूत तत्व की खोज की (जैसे पानी, अनंत, हवा)। बाद में पार्मेनिडीज ने परिवर्तन का विरोध किया, जबकि हेराक्लिटस ने निरंतर परिवर्तन पर जोर दिया। एम्पेडोक्लेस ने चार तत्व (पृथ्वी, हवा, अग्नि, जल) और प्रेम तथा संघर्ष के संयोजन का प्रस्ताव रखा, और डेमोक्रिटस ने वास्तविकता के निर्माण खंड के रूप में अनंत, अविभाज्य परमाणुओं की अवधारणा दी।

3. सुकरात: सबसे ज्ञानी जो कुछ नहीं जानता

... सबसे ज्ञानी वही है जो जानता है कि वह कुछ नहीं जानता ...

सुकरात, एथेंस के रहस्यमय दार्शनिक (470-399 ईसा पूर्व), ने कभी कुछ लिखा नहीं, फिर भी पश्चिमी विचारधारा पर गहरा प्रभाव डाला। प्लेटो के संवादों के माध्यम से जाने जाने वाले वे सार्वजनिक स्थानों में नागरिकों से दार्शनिक चर्चा करते थे, मानते थे कि सच्चा ज्ञान भीतर से आता है।

सुकरातिक विडंबना का उपयोग करते हुए, वे अपनी अज्ञानता का दिखावा करते थे ताकि दूसरों के तर्कों की कमजोरियों को उजागर कर सकें और उन्हें सही अंतर्दृष्टि तक पहुँचने में मदद करें। उनका मानना था कि जन्मजात तर्क सभी को, चाहे उनकी स्थिति कुछ भी हो, दार्शनिक सत्य समझने की क्षमता देता है। उनकी विधि पारंपरिक ज्ञान और प्राधिकरण को चुनौती देती थी।

अधर्म और युवाओं को भ्रष्ट करने के आरोप में, सुकरात को मृत्युदंड दिया गया। उन्होंने अपने विश्वासों के लिए मरना चुना, सत्य और विवेक को जीवन से ऊपर रखा। यीशु की तरह, वे एक करिश्माई व्यक्ति थे जिन्होंने सामाजिक मान्यताओं को चुनौती दी और उनकी मृत्यु ने उनकी विरासत को स्थायी बना दिया, जिससे कई पीढ़ियाँ प्रेरित हुईं।

4. प्लेटो: शाश्वत रूपों का क्षेत्र

... आत्मा के क्षेत्र में लौटने की लालसा ...

प्लेटो (428-347 ईसा पूर्व), सुकरात के शिष्य, एक ऐसे संसार में शाश्वत और अपरिवर्तनीय सत्य की खोज में थे जो निरंतर परिवर्तनशील था। सुकरात की अन्यायपूर्ण मृत्यु से व्यथित, उन्होंने दार्शनिकों द्वारा शासित आदर्श समाज की कल्पना की, मानते थे कि सच्ची वास्तविकता इंद्रियों की दुनिया से परे है।

उनका विचार सिद्धांत शाश्वत, पूर्ण रूपों (जैसे "आदर्श घोड़ा" या "आदर्श न्याय") की एक दुनिया का प्रस्ताव करता है, जो इंद्रियों से देखी जाने वाली अपूर्ण, परिवर्तनशील वस्तुओं से अधिक वास्तविक हैं। ये रूप कालातीत प्रतिमान हैं जिनके आधार पर भौतिक वस्तुएं बनाई जाती हैं, और ये केवल तर्क के माध्यम से समझे जा सकते हैं।

गुफा की कथा इसे दर्शाती है: कैदियों को केवल छायाएँ (इंद्रिय जगत) दिखाई देती हैं, जिन्हें वे वास्तविकता समझते हैं, जबकि एक मुक्त कैदी (दार्शनिक) बाहर की सच्ची दुनिया (रूपों की दुनिया) को देखता है। प्लेटो मानते थे कि आत्मा अमर है और शरीर से पहले अस्तित्व में थी, और यह रूपों की दुनिया में लौटने की लालसा रखती है, जबकि इंद्रिय जगत को अपूर्ण प्रतिबिंब के रूप में अनुभव करती है।

5. अरस्तू: जैसा है वैसा ही देखना

... एक सूक्ष्म व्यवस्थितकर्ता जो हमारे विचारों को स्पष्ट करना चाहता था ...

अरस्तू (384-322 ईसा पूर्व), प्लेटो के शिष्य, यूरोप के पहले महान जीवविज्ञानी और ज्ञान के सूक्ष्म व्यवस्थितकर्ता थे। प्लेटो के विपरीत, वे मानते थे कि सच्ची वास्तविकता इंद्रिय जगत में है, और प्रकृति का अध्ययन अवलोकन और इंद्रियों के माध्यम से किया जाना चाहिए, केवल तर्क से नहीं।

उन्होंने प्लेटो की रूपों की दुनिया को अस्वीकार किया, तर्क दिया कि "रूप" वस्तुओं में अंतर्निहित होते हैं, वे अलग नहीं होते। किसी वस्तु का "रूप" उसकी विशिष्ट विशेषताएँ हैं (जैसे मुर्गी का रूप उसकी कुकड़ू कू और अंडे देने की क्षमता है), जो उसकी "पदार्थ" (जिससे वह बनी है) से अलग नहीं।

अरस्तू ने प्रकृति को श्रेणियों में वर्गीकृत किया (जीवित/अजीवित, पौधा/जानवर/मानव) उनकी विशेषताओं और संभावनाओं के आधार पर। उन्होंने चार कारणों (भौतिक, कुशल, औपचारिक, अंतिम) का प्रस्ताव रखा, जिसमें "अंतिम कारण" या प्रकृति में उद्देश्य भी शामिल है, और तर्क को एक विज्ञान के रूप में स्थापित किया ताकि विचारों और वैध तर्कों को स्पष्ट किया जा सके।

6. हेलेनिज़्म: सुख और मोक्ष की खोज

... आग की एक चिंगारी ...

अरस्तू की मृत्यु के बाद, हेलेनिस्टिक काल (लगभग 323-31 ईसा पूर्व) में ग्रीक संस्कृति व्यापक रूप से फैल गई, विशेषकर सिकंदर महान के अधीन। यह युग सांस्कृतिक मिश्रण (सिंक्रेटिज़्म) और दर्शन में व्यक्तिगत सुख और मोक्ष की खोज की ओर बदलाव का था।

दार्शनिक स्कूल जैसे सिनिसिज़्म (स्वावलंबन में सुख), स्टोइकिज़्म (भाग्य को स्वीकार करना, सार्वभौमिक तर्क), और एपिक्यूरियनिज़्म (सुख को सर्वोच्च भलाई मानना, दर्द से बचना) उभरे, जो बड़े दार्शनिक तंत्रों के बजाय नैतिकता और व्यक्तिगत कल्याण पर केंद्रित थे।

नियोप्लैटनिज़्म, प्लेटो से प्रेरित, दिव्य "एक" के साथ एकता की खोज करता था, आत्मा को "आग की चिंगारी" मानता था जो अपने स्रोत की ओर लौटने की लालसा रखती है। यह रहस्यमय प्रवृत्ति, आंतरिक अनुभव और शुद्धिकरण पर जोर देती थी, जिसने बाद के ईसाई विचारों को प्रभावित किया।

7. विश्वास और तर्क: ईसाई मध्य युग में दर्शन

... आधा रास्ता जाना गलत रास्ता चलने जैसा नहीं है ...

मध्य युग (लगभग 400-1400) ईसाई विचारों का प्रभुत्व था, जिसमें ग्रीक दर्शन और सेमिटिक धर्म दोनों के तत्व शामिल थे। एक मुख्य प्रश्न था ईसाई रहस्योद्घाटन (विश्वास) और ग्रीक दर्शन (तर्क) के बीच संबंध।

सेंट ऑगस्टीन (354-430), नियोप्लैटनिज़्म से प्रभावित, ने प्लेटो को "ईसाईकृत" किया, और विचारों को सृष्टि से पहले ईश्वर के मन में रखा। उन्होंने इतिहास को "ईश्वर के नगर" और "दुनिया के नगर" के संघर्ष के रूप में देखा, विश्वास को प्राथमिकता दी लेकिन दिव्य सत्य को समझने के लिए तर्क का उपयोग किया।

सेंट थॉमस एक्विनास (1225-1274) ने अरस्तू को "ईसाईकृत" किया, विश्वास और ज्ञान का एक संश्लेषण बनाया। उन्होंने तर्क और विश्वास दोनों को एक ही सत्य तक पहुँचने वाला माना (जैसे ईश्वर का अस्तित्व), जहाँ विश्वास उन सत्य तक पहुँच प्रदान करता है जो तर्क से परे हैं। उनका मानना था कि तर्क "आधे रास्ते" तक जा सकता है बिना गलत हुए।

8. पुनर्जागरण और आधुनिकता की शुरुआत

... हे दिव्य वंश, नश्वर रूप में ...

पुनर्जागरण (लगभग 14वीं-16वीं सदी) शास्त्रीय प्राचीनता का "पुनर्जन्म" था, जिसने ध्यान ईश्वर से मनुष्य की ओर मोड़ा। इस युग ने मानव क्षमता, व्यक्तिवाद और प्रतिभा का उत्सव मनाया, जो मध्ययुगीन पाप की भावना से अलग था।

नई खोजें जैसे कम्पास, आग्नेयास्त्र, और मुद्रण प्रेस ने अन्वेषण, युद्ध और विचारों के प्रसार को आसान बनाया, जिससे चर्च जैसी पुरानी संस्थाओं को चुनौती मिली। मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्था और बढ़ती मध्यवर्गीय शक्ति ने सामंती ढांचों से स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया।

प्रकृति के प्रति नया दृष्टिकोण उभरा, जो इसे सकारात्मक और दिव्य (पंथीवाद) मानता था। वैज्ञानिक विधि, जो अवलोकन और प्रयोग (अनुभववाद) पर जोर देती थी, प्राचीन ग्रंथों पर निर्भरता को बदलने लगी, जिससे कोपर्निकस के सूर्यकेंद्रित मॉडल जैसी क्रांतिकारी खोजें हुईं, जिन्होंने मानवता के ब्रह्मांड में स्थान को मूल रूप से बदल दिया।

9. तर्क का युग: तर्कवाद बनाम अनुभववाद

... वह स्थल से सभी मलबा हटाना चाहता था ...

17वीं और 18वीं सदी में तर्कवाद (ज्ञान तर्क से) और अनुभववाद (ज्ञान इंद्रियों से) के बीच तीव्र बहस हुई। डेसकार्टेस जैसे तर्कवादी निश्चित ज्ञान की खोज में व्यवस्थित संदेह का उपयोग करते थे, और प्रसिद्ध रूप से "Cogito, ergo sum" (मैं सोचता हूँ, इसलिए मैं हूँ) कहा, जिससे सोच की वास्तविकता और ईश्वर की गारंटी के माध्यम से बाहरी वास्तविकता स्थापित हुई।

डेसकार्टेस ने विचार (मन) और विस्तार (पदार्थ) के द्वैतवाद का प्रस्ताव रखा, जो ईश्वर से उत्पन्न दो भिन्न पदार्थ थे। उन्होंने शरीर को मशीन माना लेकिन मन को स्वतंत्र, हालांकि पाइनियल ग्रंथि के माध्यम से संपर्क में। यह मन-शरीर समस्या केंद्रीय बन गई।

अनुभववादी जैसे लॉक, बर्कले, और ह्यूम ने तर्क दिया कि सभी ज्ञान इंद्रिय अनुभव से आता है। लॉक ने मन को "टाबुला रासा" कहा, जो सरल संवेदनाएँ प्राप्त कर जटिल विचार बनाता है, और प्राथमिक (वस्तुनिष्ठ) तथा द्वितीयक (व्यक्तिगत) गुणों में भेद किया। ह्यूम ने कारण-प्रभाव और स्थायी आत्मा पर सवाल उठाए, कहा कि हमारे विश्वास आदत पर आधारित हैं, न कि तर्क या अनुभव पर। बर्कले, एक आदर्शवादी अनुभववादी, ने भौतिक पदार्थ को नकारा, कहा "होना मतलब देखा जाना," और वस्तुएं केवल ईश्वर के मन में मौजूद हैं।

10. कांट: ज्ञान और नैतिकता का संश्लेषण

... मेरे ऊपर तारों भरा आकाश और मेरे भीतर नैतिक नियम ...

इमैनुएल कांट (1724-1804) ने तर्कवाद और अनुभववाद को मिलाने का प्रयास किया। वे अनुभववादियों से सहमत थे कि ज्ञान इंद्रियों से शुरू होता है, लेकिन तर्क दिया कि मन सक्रिय रूप से अनुभव को आकार देता है। हमारा तर्क "अभिव्यक्ति के रूप" जैसे समय और स्थान, और कारणता जैसे अवधारणाएँ प्रदान करता है, जो हमारी दुनिया की समझ को संरचित करती हैं।

उन्होंने "स्वयं में वस्तु" (अज्ञेय वास्तविकता) और "मेरे लिए वस्तु" (हमारे मानसिक ढांचे के माध्यम से देखी गई वास्तविकता) के बीच भेद किया। जबकि हम अंतिम सत्य (ईश्वर, आत्मा, ब्रह्मांड की सीमाएँ) को तर्क या इंद्रियों से नहीं जान सकते, ये प्रश्न मानव सोच के अंतर्निहित हैं।

कांट ने नैतिकता के लिए "व्यावहारिक तर्क" की नींव रखी, "श्रेणीबद्ध आदेश" प्रस्तावित किया: केवल उन नियमों पर कार्य करें जिन्हें आप सार्वभौमिक बनाना चाहेंगे, और मानवता को हमेशा एक उद्देश्य के रूप में देखें, कभी केवल साधन के रूप में नहीं। यह जन्मजात नैतिक नियम, कारणता की तरह, सार्वभौमिक और पूर्ण है, जो स्वतंत्र इच्छा, ईश्वर और अमर आत्मा में विश्वास का आधार प्रदान करता है।

11. रोमांटिसिज़्म और विश्वात्मा की यात्रा

... रहस्य का मार्ग भीतर की ओर जाता है ...

रोमांटिसिज़्म (लगभग 1800-1850) ने ज्ञानोदय के तर्कवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया दी, भावना, कल्पना और लालसा पर जोर दिया। कांट की ज्ञान की सीमाओं और अहंकार की भूमिका से प्रभावित, रोमांटिक कलाकारों की प्रतिभा का उत्सव मनाते थे और कला के माध्यम से "अव्यक्त" की खोज करते थे, कलाकारों की तुलना ईश्वर से करते थे।

वे दूर के समय (मध्य युग) और स्थानों (पूर्व) के लिए लालायित थे, जीवन के "अंधेरे पक्ष," रहस्य और अलौकिक की खोज करते थे। प्रकृति को एक यंत्र के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवित जीव के रूप में देखा जाता था, जो एक दिव्य "विश्वात्मा" या "विश्वात्मा" की अभिव्यक्ति थी, जो पहले के पंथीवादी और नियोप्लैटनिक विचारों की गूंज थी।

दार्शनिक जैसे शेलिंग ने प्रकृति और मन को एक निरपेक्ष के अभिव्यक्तियाँ माना। हर्डर ने इतिहास को एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में देखा, जिसमें प्रत्येक युग और राष्ट्र की अपनी अनूठी "आत्मा" होती है। राष्ट्रीय रोमांटिसिज़्म ने लोक संस्कृति, भाषा और मिथकों पर ध्यान केंद्रित किया, "लोगों" को एक जीव के रूप में देखा, जबकि सार्वभौमिक रोमांटिसिज़्म ने प्रकृति और कला में विश्वात्मा की खोज की।

12. आधुनिक चुनौतियाँ: इतिहास, विकास और अस्तित्व

... मनुष्य को स्वतंत्र होने का दंड मिला है ...

19वीं और 20वीं सदी ने दर्शन के लिए नई चुनौतियाँ लाईं। हेगेल ने इतिहास को "विश्वात्मा" की द्वंद्वात्मक प्रगति के रूप में देखा जो आत्म-चेतना की ओर बढ़ती है, और तर्क दिया कि "तर्कसंगत वही है जो टिकाऊ है," सत्य ऐतिहासिक रूप से विकसित होता है।

मार्क्स (ऐतिहासिक भौतिकवाद) ने हेगेल का विरोध किया, कहा कि भौतिक परिस्थितियाँ वर्ग संघर्ष के माध्यम से इतिहास चलाती हैं, जो अंततः साम्यवाद की ओर ले जाती हैं। डार्विन (जैविक विकास) ने दिखाया कि जीवन प्राकृतिक चयन के माध्यम से विकसित हुआ, पारंपरिक सृष्टि के विचारों को चुनौती दी और मानवता को प्रकृति के भीतर रखा। फ्रायड (मनोविश्लेषण) ने अवचेतन की खोज की, जो मानवीय व्यवहार को आकार देने वाले तर्कहीन प्रेरणाओं को उजागर करता है।

अस्तित्ववाद (किर्केगार्ड, सार्त्र) ने व्यक्तिगत अस्तित्व, स्वतंत्रता और जिम्मेदारी पर ध्यान केंद्रित किया, एक ऐसी दुनिया में जहाँ कोई अंतर्निहित अर्थ नहीं है। सार्त्र ने कहा "अस्तित्व सार से पहले आता है," अर्थात् मनुष्य अपनी प्रकृति और मूल्य स्वयं बनाता है, चिंता और अलगाव का अनुभव करता है, लेकिन स्वतंत्र होने और प्रामाणिक जीवन जीने के लिए बाध्य है।

अंतिम अपडेट:

FAQ

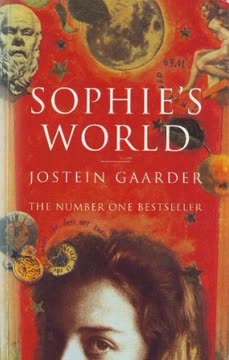

What is Sophie's World: A Graphic Novel About the History of Philosophy Vol I by Jostein Gaarder about?

- Philosophical journey through history: The book follows Sophie Amundsen, a young girl who embarks on a journey through the history of philosophy, guided by her mysterious mentor, Alberto Knox.

- Blending story and philosophy: It combines a coming-of-age narrative with accessible lessons on major philosophical ideas, thinkers, and epochs, from Socrates to Galileo and beyond.

- Meta-narrative intrigue: The story is layered with a mysterious subplot involving Hilde and her father, blurring the lines between fiction and reality.

- Imaginative teaching tools: Allegories like the white rabbit and the top hat are used to symbolize wonder and the unfolding of philosophical understanding.

Why should I read Sophie's World by Jostein Gaarder?

- Accessible introduction to philosophy: The graphic novel format and engaging storytelling make complex philosophical concepts understandable for readers of all ages, especially beginners.

- Comprehensive historical overview: The book covers Western philosophy from ancient Greece through the Enlightenment and into modern thought, providing foundational knowledge.

- Encourages critical thinking: Through Sophie’s questions and Alberto’s guidance, readers are prompted to question assumptions, analyze ideas, and reflect on their own beliefs.

- Engaging and memorable narrative: The intertwining of mystery, personal growth, and philosophical lessons makes the content both entertaining and thought-provoking.

What are the key takeaways from Sophie's World by Jostein Gaarder?

- Philosophy as self-discovery: The book emphasizes that philosophy is not just about learning facts, but about questioning existence, knowledge, and reality to better understand oneself.

- Historical and cultural context: Philosophical ideas are presented within their historical periods, showing how they evolved in response to cultural, religious, and scientific changes.

- Importance of wonder: Maintaining a sense of wonder and curiosity is portrayed as essential for philosophical inquiry and personal growth.

- Interconnectedness of ideas: The narrative demonstrates how philosophical concepts build upon and challenge each other, shaping the development of Western thought.

What is the "faculty of wonder" in Sophie's World and why does Jostein Gaarder emphasize it?

- Definition and importance: The "faculty of wonder" is the childlike ability to be astonished by the world and to question what is usually taken for granted.

- Philosophical foundation: Gaarder presents this as the starting point for all philosophical exploration, urging readers to never lose their curiosity.

- Contrast with indifference: The book warns against becoming "dim" or indifferent, suggesting that true philosophers keep their sense of wonder alive throughout life.

- Practical advice: Sophie is encouraged to choose a life of questioning and wonder, which is portrayed as the path to deeper understanding and fulfillment.

How does Jostein Gaarder explain the transition from mythological to philosophical thinking in Sophie's World?

- Mythological worldview origins: Early humans explained natural phenomena through myths involving gods and supernatural forces, using stories to make sense of the world.

- Philosophical critique emerges: Greek philosophers began to seek natural, rational explanations for the world, moving away from myth and superstition.

- Key figures and ideas: Thinkers like Xenophanes, Thales, and Anaximander questioned traditional myths and searched for fundamental substances or principles underlying reality.

- Significance of the shift: This transition marks the birth of philosophy and scientific reasoning, setting the stage for future intellectual developments.

What are the main ideas of the natural philosophers in Sophie's World by Jostein Gaarder?

- Basic substance theories: Early philosophers like Thales, Anaximander, and Anaximenes proposed that everything originates from a fundamental substance such as water, the boundless (apeiron), or air.

- Debate on change and permanence: Parmenides argued that change is an illusion, while Heraclitus believed in constant change and the unity of opposites.

- Empedocles and Democritus: Empedocles introduced four elements and forces of love and strife, while Democritus developed the atom theory, suggesting everything is made of indivisible atoms.

- Foundation for science: These ideas laid the groundwork for scientific inquiry and the search for natural laws.

How does Sophie's World by Jostein Gaarder portray Socrates and his philosophical method?

- Socratic questioning: Socrates is depicted as a gadfly who uses probing questions and irony to expose ignorance and stimulate critical thinking.

- Focus on ethics: He emphasized self-knowledge, virtue, and the idea that understanding what is right leads to right action.

- Legacy through Plato: Socrates wrote nothing himself, but his ideas and methods were preserved and expanded by his student, Plato.

- Martyr for philosophy: His trial and execution for "corrupting the youth" highlight his commitment to truth and the philosophical life.

What is Plato’s theory of ideas as explained in Sophie's World by Jostein Gaarder?

- World of forms: Plato distinguishes between the changing sensory world and the eternal, perfect world of ideas or forms, which are the true reality.

- Examples and metaphors: The book uses analogies like identical cookies from a mold and the Myth of the Cave to illustrate how forms are the patterns behind all things.

- Knowledge and the soul: True knowledge is knowledge of the forms, and the soul is believed to remember these forms from before birth.

- Philosophical implications: Plato’s theory supports the immortality of the soul and the idea of philosopher-kings ruling an ideal society.

How does Aristotle’s philosophy differ from Plato’s in Sophie's World by Jostein Gaarder?

- Rejection of separate forms: Aristotle argues that forms do not exist independently but are the characteristics of things themselves, inseparable from their substance.

- Empirical approach: He emphasizes observation, categorization, and logic, laying the foundation for biology and scientific method.

- Substance and change: Aristotle introduces the concepts of substance, form, potentiality, and actuality to explain how things change and develop.

- Ethics and the Golden Mean: His ethical philosophy centers on achieving balance and moderation for a good life.

How does Sophie's World by Jostein Gaarder explain the Middle Ages and its philosophy?

- Cultural bridge: The Middle Ages are presented as a period of growth and synthesis between antiquity and the Renaissance, not just a "Dark Age."

- Christianization of philosophy: Thinkers like St. Augustine and Aquinas blended Greek philosophy with Christian theology, debating the relationship between faith and reason.

- Role of the church: Monasteries and the church were centers of learning, preserving and transmitting philosophical ideas.

- Women and wisdom: The book highlights figures like Hildegard of Bingen and the concept of Sophia, the female aspect of divine wisdom.

What is the significance of the Renaissance and Enlightenment in Sophie's World by Jostein Gaarder?

- Rebirth of humanism: The Renaissance revived classical Greek and Roman ideas, emphasizing individual worth, creativity, and the rediscovery of ancient texts.

- Scientific revolution: Figures like Galileo and Newton introduced empirical methods and mathematical laws, transforming humanity’s understanding of nature.

- Challenging old worldviews: The heliocentric model and new technologies shifted perspectives on humanity’s place in the universe.

- Enlightenment ideals: The Enlightenment promoted reason, skepticism of authority, and the pursuit of knowledge, laying the groundwork for modern philosophy.

How does Sophie's World by Jostein Gaarder present modern philosophy, including Kant, Hegel, Marx, Darwin, Freud, and existentialism?

- Kant’s synthesis: Kant reconciles empiricism and rationalism, arguing that knowledge arises from sensory experience shaped by innate mental structures, and introduces the categorical imperative in ethics.

- Hegel’s dialectic: Hegel’s philosophy emphasizes the evolution of truth and reason through history via thesis, antithesis, and synthesis, focusing on the "world spirit."

- Marx’s materialism: Marx shifts focus to material conditions and class struggle as drivers of historical change, critiquing capitalism and advocating for a classless society.

- Darwin and Freud: Darwin’s theory of evolution and Freud’s psychoanalysis challenge traditional views of human nature, emphasizing natural selection and the unconscious mind.

- Existentialism: Twentieth-century existentialists like Sartre and Kierkegaard focus on individual freedom, responsibility, and the creation of personal meaning in a world without inherent purpose.

What are the best quotes from Sophie's World by Jostein Gaarder and what do they mean?

- “Cogito, ergo sum.” (Descartes): Asserts the certainty of self-awareness as the foundation of all knowledge.

- “Our heart is not quiet until it rests in Thee.” (St. Augustine): Expresses the soul’s longing for divine peace, central to medieval philosophy.

- “All the world’s a stage, And all the men and women merely players.” (Shakespeare): Reflects on the performative and transient nature of human life, echoing Baroque themes.

- “Two things fill my mind with ever-increasing wonder and awe... the starry heavens above me and the moral law within me.” (Kant): Highlights the dual sources of wonder—nature and morality—that inspire philosophical reflection.

- “Happy birthday, Hilde! As I’m sure you’ll understand, I want to give you a present that will help you grow.” (Hilde’s father): Symbolizes the gift of philosophical knowledge and the journey of personal growth

समीक्षाएं

सोफी की दुनिया ग्राफिक उपन्यास रूपांतरण को अधिकांश समीक्षकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। इसे दर्शनशास्त्र को सरल और सुलभ तरीके से प्रस्तुत करने तथा आकर्षक चित्रों के लिए सराहा गया है। पाठक इसकी अद्यतन सामग्री और नारीवादी दृष्टिकोण की भी प्रशंसा करते हैं। कुछ समीक्षक जटिल विचारों के सरलीकरण की ओर इशारा करते हैं, लेकिन इसे दर्शनशास्त्र में नए प्रवेश करने वालों के लिए उपयुक्त मानते हैं। पुस्तक की हास्यपूर्ण शैली, रचनात्मकता और दार्शनिक अवधारणाओं को समझने में मदद करने की क्षमता को विशेष रूप से उजागर किया गया है। कुछ समीक्षकों ने इसके दूसरे भाग के लिए उत्सुकता भी व्यक्त की है। कुल मिलाकर, इसे एक सफल रूपांतरण माना जाता है जो मूल की आत्मा को बनाए रखते हुए आधुनिक पाठकों को आकर्षित करता है।