重点摘要

1. 先知穆罕默德与乌玛的奠基

社会正义因此成为伊斯兰的核心美德。

七世纪的阿拉伯,穆罕默德接受启示,形成《古兰经》,回应麦加社会危机——传统部落关怀弱者的价值因商业财富而逐渐消退。他传递的信息并非关于神的新教义,而是呼吁阿拉伯人回归亚伯拉罕的原始信仰,强调正义、公平与对全社会成员的慈悲。《古兰经》坚持财富共享,建立基于顺从(伊斯兰)神意而非血缘的共同体(乌玛)。

面对麦加的迫害,穆罕默德与追随者于公元622年迁往雅斯里布(麦地那),即“希吉拉”,标志穆斯林纪元的开始。在此,他创建了一个以共同意识形态而非血缘纽带结合的“超级部落”,统一了曾经敌对的穆斯林、异教徒和犹太人。清真寺成为社区生活的中心,体现伊斯兰将神圣与世俗融合、追求社会统一(塔瓦希德)的理想。

麦地那早期社区面临来自麦加及内部异议的生存威胁。穆罕默德通过战略军事行动,如巴德尔战役和壕沟战,确保乌玛存续。公元630年,他和平收复麦加,净化克尔白,将异教仪式纳入朝觐,最终实现阿拉伯半岛的统一,结束数百年部落战争,建立和平。

2. 正统哈里发与迅速征服

当基督徒在耶稣被钉十字架时视神的手显于失败,穆斯林则将政治成功视为神圣显现。

穆罕默德逝世后,公元632年,乌玛面临领导权挑战。阿布·伯克尔当选首任哈里发,优先维护社区统一,镇压部落叛乱(叛教战争)。他的成功巩固了单一穆斯林政体的理念,尽管继承权争议,尤其是阿里派系的主张,为未来分裂埋下伏笔。

第二任哈里发奥马尔·伊本·哈塔卜为引导阿拉伯人的掠夺能量并维护乌玛统一,发动对拜占庭和萨珊帝国的军事行动。这些务实的掠夺战非宗教征服,二十年内征服叙利亚、巴勒斯坦、埃及和波斯。两大帝国的疲惫及当地民众对统治者的疏离促成了这一迅猛扩张。

征服建立了庞大帝国,被穆斯林视为神恩与《古兰经》对公正社会繁荣承诺的验证。奥马尔设立兵营城(安萨尔),安置阿拉伯士兵,保持其身份独立。非穆斯林(宰民)获保护,享宗教自由,缴纳人头税,体现《古兰经》对“天经之人”的尊重及阿拉伯保护客户的传统。

3. 第一次内战(菲特纳)及其持久分裂

首位男性皈依者、先知近亲被谋杀,被视为耻辱,严重质疑乌玛的道德完整。

公元656年,第三任哈里发奥斯曼被不满士兵刺杀,乌玛陷入首次重大内战(菲特纳),经历严峻考验。阿里·伊本·阿比·塔利卜被推举为哈里发,但未能惩治奥斯曼凶手,疏远了包括阿伊莎和由穆阿维叶领导的倭马亚家族等强大派系。

冲突升级,爆发骆驼战役和锡芬战役,仲裁失败加深裂痕。穆阿维叶在叙利亚挑战阿里权威,公元661年阿里被哈里吉极端分子刺杀。阿里的儿子哈桑短暂继位,后为和平将权力让给穆阿维叶。

菲特纳暴露乌玛统一的脆弱,催生三大派别:

- 什叶派(阿里党):主张领导权属于阿里后裔,继承特殊灵性权威(知识)。

- 哈里吉派(分离者):认为哈里发应为最虔诚者,谴责阿里与穆阿维叶的不公。

- 逊尼派:追求统一,接受穆阿维叶统治以求和平,后发展出遵循先知圣行(逊纳)的理念。

此时期成为理解正义、权威与社区道德状态的基础叙事。

4. 倭马亚王朝:中央集权与第二次菲特纳

阿卜杜勒·马利克(685-705年)重建倭马亚统治,其末十二年和平繁荣。

穆阿维叶建立倭马亚王朝,首都设在大马士革,结束第一次菲特纳后带来稳定。他以阿拉伯酋长身份统治,维持阿拉伯穆斯林兵营隔离,限制皈依以保护精英地位和税基。帝国继续扩张,触及北非和中亚部分地区。

穆阿维叶指定儿子亚兹德一世继承,引发第二次菲特纳(680-692年)。此期间,阿里之子侯赛因在卡尔巴拉惨死,成为什叶派关键事件。阿卜杜拉·伊本·祖拜尔在希贾兹发动叛乱,挑战倭马亚合法性,主张回归首代乌玛理想。

阿卜杜勒·马利克最终平息叛乱,中央集权,确立伊斯兰身份。阿拉伯语成为官方语言,发行伊斯兰货币,耶路撒冷建造圆顶清真寺,象征伊斯兰的存在与至高。倭马亚虽带来政治稳定与行政效率,但其日益专制与世俗化激起虔诚穆斯林的不满,他们渴望更纯正的伊斯兰社会。

5. 伊斯兰虔诚与宗教法(沙里亚)的兴起

乌玛的政治健康成为伊斯兰虔诚兴起的核心。

内战与倭马亚政权的不足催生宗教运动。关切的穆斯林,包括《古兰经》诵读者与禁欲者,探讨何为真正的穆斯林及社会如何体现神意。这场政治不满催生的思想激荡,类似基督教的基督论辩论,塑造了伊斯兰核心观念。

法学家(法基赫)开始系统化伊斯兰法(菲克),指导穆斯林依《古兰经》原则生活。因《古兰经》立法有限,他们收集先知言行(圣训),依赖早期社区习惯(逊纳)。阿布·哈尼法及后来的沙斐仪等学者发展法律推理方法(伊智提哈德、类比),创立法学派(马兹哈布)。

沙里亚不仅是法律体系,更试图建立基于《古兰经》平等与正义理想的反文化,隐含批评贵族倭马亚宫廷。通过模仿先知的逊纳,穆斯林内化其完美顺服神的状态,使沙里亚成为内在灵修之路,体验神圣临在于日常行为。

6. 阿拔斯帝国:专制与文化巅峰

至哈伦·拉希德哈里发(786-809年)时期,转型完成。

阿拔斯利用对倭马亚不满,尤其是非阿拉伯皈依者(毛瓦利)及部分什叶派支持,于750年夺权。虽初获什叶派支持,迅速建立绝对君主制,迁都巴格达,仿效波斯帝国传统,疏远早期乌玛的平等精神。

哈里发宫廷,尤以哈伦·拉希德时期,达到奢华与文化成就顶峰,推动科学、哲学(法拉萨法)与艺术复兴,融合希腊与波斯学问。然而,专制风格与“地上神影”哈里发身份与伊斯兰理想冲突,疏远虔诚者。宗教运动,尤其是圣训派(阿赫勒·哈迪斯)兴起,强调传统,批评宫廷世俗。

阿拔斯虽日益世俗,仍资助乌拉玛与沙里亚发展,后者成为普通穆斯林生活法则。此期四大逊尼法学派正式形成,阿什阿里学派兴起,调和理性与传统。九世纪中叶后哈里发政治衰落,逊尼伊斯兰巩固为多数信仰,强调社区统一胜过政治异议。

7. 伊斯兰秘传学:什叶派、哲学(法拉萨法)与苏菲主义

秘传派不认为其思想是异端。

除主流逊尼伊斯兰外,数个秘传运动兴起,吸引寻求信仰深意的知识分子与神秘主义精英。因政治迫害或认为洞见非大众所及,常行秘密(塔基亚)。他们遵守伊斯兰核心礼仪,却以不同视角诠释。

多样的真理之路:

- 什叶派:卡尔巴拉惨剧后,十二伊玛目什叶派强调《古兰经》内在(巴廷)意义及隐秘伊玛目概念,期待其作为马赫迪归来。七伊玛目派(伊斯玛仪派)亦追求秘传知识,常涉政治,建立对立哈里发。

- 法拉萨法:穆斯林哲学家融合希腊理性与伊斯兰,视理性为通向神真理之路,认为启示宗教象征哲学理念,普及大众。阿尔-金迪、法拉比、伊本·西那等致力调和信仰与理性。

- 苏菲主义:伊斯兰神秘主义通过禁欲、默想及念诵(迪克尔)寻求与神直接体验。起源于反对世俗化,旨在复制先知内心顺服状态,强调爱与人类体验神圣潜能。拉比亚、比斯塔米等早期人物探讨狂喜境界,巴格达朱奈德倡导更“清醒”之路。

这些秘传学派虽受乌拉玛怀疑,却丰富伊斯兰思想与灵性,超越法律与神学辩论,深化对神、经文与人类境况的理解,展现伊斯兰创造性适应力。

8. 权力分散与新伊斯兰秩序(935-1258)

哈里发权威实质消失后,伊斯兰获得新生。

十世纪,阿拔斯哈里发失去实权,诸多地方王朝与军阀(艾米尔)在广袤伊斯兰世界建立独立政权。哈里发虽为象征,实权分裂,政治动荡,边界变迁。

政治分散反而伴随文化宗教繁荣。多中心兴起(开罗、科尔多瓦、撒马尔罕),激发知识与艺术创造,伊斯兰思想与地方传统融合。

乌拉玛与苏菲大师在无强中央政府下成为凝聚力与身份象征。宗教学校(马德拉萨)规范教育,赋予乌拉玛地方权力,执行沙里亚。苏菲主义转为大众运动,教团(塔里卡)提供精神指引与社会网络,深化普通穆斯林虔诚,形成超越短暂政权的国际伊斯兰文化。

9. 蒙古浩劫及其变革性后果

蒙古蹂躏虽惨烈,统治者却令穆斯林臣民着迷。

十三世纪,成吉思汗与忽必烈领导的蒙古入侵摧毁伊斯兰心脏地带,焚毁布哈拉、巴格达(1258年终结阿拔斯哈里发),屠杀民众,破坏政治文化中心。此为巨大创伤,许多人视为世界终结。

尽管初期残暴,蒙古帝国终趋稳定。不同于前任侵略者,蒙古无竞争宗教,宽容各信仰。十三至十四世纪,波斯、中亚及金帐汗国蒙古统治者皈依伊斯兰,成为新兴穆斯林强权。

蒙古政权军事化,强调王朝权力(雅萨法典),延续阿拔斯末期与塞尔柱的军事化趋势,且更为激烈。此时期出现:

- 逊尼派“闭门”伊智提哈德,强调遵循既有法令。

- 部分乌拉玛保守反外来影响。

- 神秘主义回应,如贾拉勒丁·鲁米的苏菲诗歌,表达宇宙流浪与无限灵性,助穆斯林疗愈创伤,寻新意义。

- 改革者伊本·泰米叶兴起,倡导回归根本,挑战既定法律神学。

10. 火药帝国:萨法维、莫卧儿与奥斯曼

十五至十六世纪晚期,三大伊斯兰帝国崛起:伊朗萨法维、印度莫卧儿、安纳托利亚及中东北非的奥斯曼。

火药武器发展使统治者能建更大更集中的帝国。继承蒙古军事国家传统,这些帝国融合文官体制,采纳独特伊斯兰取向,有别于早期阿拔斯。

教派与多元模式:

- 萨法维帝国(伊朗):由伊斯梅尔沙阿创立,推行十二伊玛目什叶派为国教,导致与逊尼派决裂。后期沙阿如阿拔斯一世巩固正统什叶派,资助乌拉玛,推动文化复兴,部分乌拉玛趋于字面主义与不容忍。

- 莫卧儿帝国(印度):巴布尔建国,统治多非穆斯林人口。阿克巴皇帝推行宗教多元与宽容(苏尔赫库尔),纳入印度教徒行政,孕育独特印伊文化,后期奥朗则布趋向教派主义,促帝国衰落。

- 奥斯曼帝国(安纳托利亚、中东、北非、巴尔干):最持久,建立庞大高效国家,首都伊斯坦布尔。苏莱曼大帝时期,沙里亚成为国法,苏丹与乌拉玛形成伙伴关系,虽最终导致乌拉玛依赖国家,抗拒变革。

这些帝国代表伊斯兰政治文化巅峰,扩展至东欧与印度新领土。但作为农业国家,终面临经济行政限制。内部教派冲突(萨法维、奥斯曼)及统治多元族群挑战(莫卧儿),加之国家宗教机构保守,埋下未来危机。

11. 西方入侵与殖民创伤

伊斯兰世界因现代化进程而剧烈震荡。

十八世纪末起,伊斯兰大帝国因农业经济局限衰落,遭遇源自西欧的新型文明。西方基于工业化、科学创新与持续扩张,拥有前所未有的财富与军力。

西方列强开始殖民伊斯兰土地,不仅为资源,更为纳入其商业工业体系。此强制现代化迅速且残酷,改造经济、法律与城市景观。不同于西方渐进内生现代化,此过程外部主导,造成依赖经济与社会分裂,西方教育精英与传统多数对立。

被曾视为“落后”地区殖民,令穆斯林深感屈辱,挑战其对伊斯兰成功为神恩的历史认知。殖民统治常边缘化或压制伊斯兰机构与法律,带来身份迷失与断裂。穆斯林感失控命运,此危机超越政治,触及宗教核心,促使寻找应对之道。

12. 现代挑战:国家、世俗主义与原教旨主义

现代伊斯兰国家的奋斗,乃穆斯林的核心困境。

殖民遭遇迫使穆斯林面对建构现代国家的需求。不同于基督教政治次要,乌玛健康与神圣正义实现为伊斯兰核心。寻求兼容伊斯兰理想与现代现实的政体极具挑战。

西方世俗主义多由殖民或后殖民政权(如凯末尔、巴

最后更新日期:

FAQ

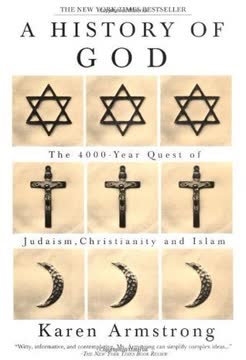

1. What is "Islam: A Short History" by Karen Armstrong about?

- Comprehensive overview: The book provides a concise yet thorough history of Islam, from its origins in 7th-century Arabia to the modern era.

- Focus on context: Armstrong emphasizes the interplay between spiritual ideals and political realities in Islamic history.

- Key themes: The narrative explores the development of Islamic beliefs, practices, sects, and the impact of external forces such as colonialism and modernity.

- Purpose: The book aims to demystify Islam for Western readers and correct common misconceptions.

2. Why should I read "Islam: A Short History" by Karen Armstrong?

- Accessible introduction: The book is ideal for readers seeking a clear, unbiased introduction to Islamic history and thought.

- Bridges misunderstandings: Armstrong addresses and clarifies widespread Western misunderstandings about Islam.

- Context for current events: Understanding the historical roots of contemporary issues in the Muslim world is a key benefit.

- Balanced perspective: The author presents both the spiritual and political dimensions of Islam, showing their interdependence.

3. What are the key takeaways from "Islam: A Short History" by Karen Armstrong?

- History and spirituality intertwined: In Islam, political and social life are deeply connected to religious ideals.

- Diversity within Islam: The book highlights the rich diversity of Islamic thought, practice, and sects, especially the Sunni-Shii split.

- Misconceptions addressed: Armstrong dispels myths about Islam being inherently violent or intolerant.

- Modern challenges: The book explains how colonialism, modernization, and Western influence have shaped contemporary Islamic societies and movements.

4. How does Karen Armstrong define the historical mission and core duty of Muslims in "Islam: A Short History"?

- Redemption of history: Armstrong argues that Islam’s historical mission is to create a just society where all, especially the vulnerable, are treated with respect.

- Community focus: The Quran commands Muslims to build an ummah (community) characterized by justice, equity, and compassion.

- Salvation as social order: Unlike some religions, Islamic salvation is seen as the realization of a just society, not just individual redemption.

- Integration of faith and politics: Political engagement and social justice are not distractions from spirituality but essential to Islamic religious life.

5. What are the Five Pillars of Islam, and how does "Islam: A Short History" explain their significance?

- Shahadah (Faith): Declaration of faith in one God and Muhammad as his prophet.

- Salat (Prayer): Ritual prayer performed five times daily, emphasizing submission and humility.

- Zakat (Almsgiving): Mandatory charity to support the poor, reinforcing social justice.

- Sawm (Fasting): Observance of Ramadan through fasting, fostering empathy for the less fortunate.

- Hajj (Pilgrimage): Pilgrimage to Mecca, symbolizing unity and equality among Muslims.

- Emphasis on practice: Armstrong notes that Islam prioritizes right living and community over abstract belief.

6. How does "Islam: A Short History" describe Islam’s relationship with other religions and its approach to religious diversity?

- Continuity of revelation: Islam sees itself as the continuation of the monotheistic tradition, respecting previous prophets like Abraham, Moses, and Jesus.

- People of the Book: Jews and Christians are recognized as recipients of earlier revelations and are called ahl al-kitab.

- No forced conversion: The Quran explicitly forbids coercion in matters of faith.

- Historical tolerance: Non-Muslim subjects (dhimmis) were generally allowed religious freedom and autonomy within the Islamic empires.

7. What is the significance of the Sunni-Shii split in "Islam: A Short History," and how did it originate?

- Origins in succession: The split began over disagreement about who should lead the Muslim community after Muhammad’s death—Ali (Shii view) or elected caliphs (Sunni view).

- Political and spiritual dimensions: While initially political, the division developed distinct theological and spiritual traditions.

- Impact on history: The Sunni-Shii divide has shaped Islamic history, politics, and identity, leading to different practices and interpretations.

- Modern relevance: Armstrong explains how this split continues to influence contemporary Muslim societies and conflicts.

8. How does "Islam: A Short History" address the concept of jihad and its significance in Islam?

- Primary meaning: Jihad primarily means "struggle" or "effort," often referring to the internal struggle for self-improvement and social justice.

- Defensive warfare: The Quran permits armed struggle only in self-defense or to protect the community, not for forced conversion.

- Historical context: Armstrong emphasizes that Muhammad’s military actions were shaped by the harsh realities of 7th-century Arabia.

- Modern interpretations: The book discusses how some modern fundamentalists have redefined jihad in more militant terms, often distorting its original meaning.

9. What are the roots and characteristics of Islamic fundamentalism according to "Islam: A Short History"?

- Modern phenomenon: Fundamentalism is a reaction to the challenges of modernity, colonialism, and Western dominance.

- Not unique to Islam: Armstrong notes that fundamentalism exists in all major faiths as a response to perceived threats from secularism.

- Defensive and reactionary: Islamic fundamentalists seek to return to what they see as the pure, original Islam, often in opposition to both Western influence and secular Muslim governments.

- Distortion of tradition: The book argues that fundamentalism often exaggerates or misinterprets traditional Islamic teachings, especially regarding violence and governance.

10. How does "Islam: A Short History" explain the challenges faced by modern Islamic nation-states?

- Colonial legacy: Many Muslim countries were shaped by arbitrary borders and institutions imposed by colonial powers.

- Struggle with secularism: Secularism was often imposed aggressively, leading to alienation and backlash among religious populations.

- Difficulty with democracy: Western-style democracy has often been undermined by foreign intervention or local elites, making it hard to establish stable, representative governments.

- Identity crisis: Modern Muslim states grapple with balancing Islamic values, national identity, and the demands of modernity.

11. What are the most common Western misconceptions about Islam, as discussed in "Islam: A Short History"?

- Violence and intolerance: The belief that Islam is inherently violent or intolerant is a persistent myth, often rooted in historical conflicts like the Crusades.

- Monolithic faith: Many assume Islam is uniform, ignoring its internal diversity and debates.

- Role of women: Westerners often misunderstand the status of women in Islam, not recognizing the historical and cultural complexities.

- Resistance to modernity: The idea that Islam is incompatible with modern values is challenged by Armstrong, who shows that Muslims have engaged with modernity in diverse ways.

12. What are the best quotes from "Islam: A Short History" by Karen Armstrong, and what do they mean?

- "In Islam, Muslims have looked for God in history." This highlights the centrality of social and political life in Islamic spirituality.

- "There shall be no coercion in matters of faith." Quoting the Quran, Armstrong underscores Islam’s foundational principle of religious freedom.

- "The struggle to achieve [justice] was for centuries the mainspring of Islamic spirituality." This reflects the book’s theme that social justice is at the heart of Islamic faith.

- "Fundamentalism is an essential part of the modern scene." Armstrong situates Islamic fundamentalism within a global, modern context, not as a uniquely Islamic phenomenon.

- "Religion, like any other human activity, is often abused, but at its best it helps human beings to cultivate a sense of the sacred inviolability of each individual." This quote encapsulates Armstrong’s balanced, humanistic approach to understanding Islam and religion in general.

评论

《伊斯兰教简史》评价不一。许多人赞赏阿姆斯特朗通俗易懂的写作风格以及她对伊斯兰历史的平衡视角。批评者则认为她过于辩护,且对复杂问题处理过于简化。读者普遍认可其简明扼要的概述,但也有人觉得内容深度不足。该书因纠正西方对伊斯兰教的误解而受到肯定,然而部分读者认为其立场偏向宗教本身。总体来看,这本书作为非穆斯林了解伊斯兰教的入门读物尚可,但篇幅有限且存在一定偏颇。