Wichtige Erkenntnisse

1. Der Prophet Muhammad und die Gründung der Ummah

Soziale Gerechtigkeit war somit die zentrale Tugend des Islam.

Eine visionäre Wende. Im 7. Jahrhundert in Arabien empfing Muhammad Offenbarungen, die den Koran bildeten und sich mit der sozialen Krise in Mekka auseinandersetzten, wo traditionelle Stammeswerte wie Fürsorge für Schwache durch den Einfluss von Handelsreichtum zu erodieren begannen. Seine Botschaft war keine neue Gotteslehre, sondern ein Aufruf an die Araber, zum ursprünglichen Glauben Abrahams zurückzukehren – mit Betonung auf Gerechtigkeit, Gleichheit und Mitgefühl für alle Mitglieder der Gesellschaft. Der Koran forderte die Teilung des Reichtums und die Schaffung einer Gemeinschaft (Ummah), die auf der Hingabe (Islam) an den Willen Gottes beruhte, nicht auf Blutsverwandtschaft.

Aufbau einer neuen Gemeinschaft. Angesichts von Verfolgung in Mekka wanderten Muhammad und seine Anhänger 622 n. Chr. nach Yathrib (Medina) aus – die Hidschra –, was den Beginn der muslimischen Zeitrechnung markierte. Dort gründete Muhammad eine revolutionäre „Supertribe“, die nicht durch Verwandtschaft, sondern durch gemeinsame Ideologie verbunden war und zuvor verfeindete Gruppen – Muslime, Heiden und Juden – unter einem gemeinsamen Vertrag vereinte. Die Moschee diente als Zentrum für alle Lebensbereiche und spiegelte das islamische Ideal wider, das Heilige und Profane zu verbinden, mit dem Ziel der Einheit (Tawhid) in der Gesellschaft.

Frieden durch Kampf. Die frühe Gemeinschaft in Medina sah sich existenziellen Bedrohungen durch Mekka und inneren Zwist gegenüber. Muhammads Führung, einschließlich strategischer militärischer Aktionen wie der Schlacht von Badr und der Grabenschlacht, sicherte das Überleben der Ummah. Seine friedliche Rückeroberung Mekkas 630 n. Chr., die Reinigung der Kaaba und die Integration heidnischer Riten in die Pilgerfahrt (Haddsch) führten zur Vereinigung Arabiens unter dem Islam, beendeten jahrhundertelange Stammeskriege und schufen Frieden.

2. Die Rashidun-Kalifen und die rasche Expansion

Wo Christen Gottes Hand in offensichtlichem Scheitern und Niederlage sahen, als Jesus am Kreuz starb, erlebten Muslime politischen Erfolg als Sakrament und Offenbarung der göttlichen Gegenwart in ihrem Leben.

Nachfolge und Einheit. Nach Muhammads Tod 632 n. Chr. stand die junge Ummah vor der Herausforderung der Führung. Abu Bakr wurde zum ersten Kalifen gewählt und stellte die Einheit der Gemeinschaft gegen Stammesaufstände (Ridda-Kriege) in den Vordergrund. Sein Erfolg festigte die Idee eines einheitlichen muslimischen Staates, obwohl Streitigkeiten um die Nachfolge, insbesondere die Ansprüche Alis, den Keim für spätere Spaltungen legten.

Explosive Ausdehnung. Unter dem zweiten Kalifen Umar ibn al-Chattab führte die Notwendigkeit, die Raubzüge der Araber zu kanalisieren und die Einheit der Ummah zu bewahren, zu Feldzügen gegen das Byzantinische und das Sassanidenreich. Diese pragmatischen Ghazu-Raids, keine religiösen Eroberungskriege, führten zu erstaunlichen Siegen: Syrien, Palästina, Ägypten und Persien wurden innerhalb von zwei Jahrzehnten erobert. Diese schnelle Expansion wurde durch die Erschöpfung der beiden Reiche und die Entfremdung der lokalen Bevölkerung von ihren Herrschern begünstigt.

Eine neue Weltordnung. Die Eroberungen schufen ein riesiges Reich, das Muslime als Zeichen göttlichen Wohlwollens und Bestätigung des koranischen Versprechens einer gerechten Gesellschaft sahen. Umar gründete Garnisonsstädte (Amsar), um die arabischen Soldaten von der eroberten Bevölkerung zu trennen und ihre arabische Identität zu bewahren. Nichtmuslime (Dhimmis) wurden geschützt, genossen Religionsfreiheit und zahlten eine Kopfsteuer, was den Respekt des Korans für die „Leute des Buches“ und die arabische Tradition des Schutzes von Klienten widerspiegelte.

3. Der erste Bürgerkrieg (Fitnah) und seine bleibenden Spaltungen

Der Mord an dem ersten männlichen Konvertiten zum Islam und engsten männlichen Verwandten des Propheten wurde zu Recht als schändliches Ereignis angesehen, das ernste Fragen zur moralischen Integrität der Ummah aufwarf.

Führungskrise. Die Ermordung des dritten Kalifen Uthman 656 n. Chr. durch unzufriedene Soldaten stürzte die Ummah in ihren ersten großen Bürgerkrieg (Fitnah), eine Zeit tiefgreifender Versuchung und Prüfung. Ali ibn Abi Talib wurde zum Kalifen ausgerufen, doch seine Unfähigkeit, die Mörder Uthmans zu bestrafen, entfremdete mächtige Fraktionen, darunter Aischah und die Umayyaden unter Muawiyah.

Konflikt und Kompromiss. Der Konflikt eskalierte mit Schlachten wie der Schlacht am Kamel und der unentschiedenen Schlacht von Siffin. Schlichtungsversuche scheiterten und vertieften die Spaltung. Muawiyah, in Syrien ansässig, stellte Alis Autorität infrage, was schließlich zu Alis Ermordung durch einen Kharijiten-Extremisten 661 n. Chr. führte. Alis Sohn Hasan beanspruchte kurzzeitig das Kalifat, trat es aber zugunsten von Muawiyah für den Frieden ab.

Keim des Sektierertums. Die Fitnah war verheerend und zeigte die Zerbrechlichkeit der Einheit der Ummah. Sie führte zur Entstehung verschiedener Fraktionen:

- Schiiten (Partisanen Alis): Glaubten, die Führung gehöre Alis Nachkommen, die eine besondere spirituelle Autorität (Ilm) besaßen.

- Kharijiten (Abtrünnige): Meinten, der Kalif solle der frommste Muslim sein und verurteilten sowohl Ali als auch Muawiyah wegen wahrgenommener Ungerechtigkeiten.

- Sunniten: Suchten Einheit und akzeptierten Muawiyahs Herrschaft um des Friedens willen, entwickelten später das Konzept, der Sunnah (der Praxis des Propheten) zu folgen, wie sie von der Gemeinschaft bewahrt wurde.

Diese Zeit wurde zur grundlegenden Erzählung für das Verständnis von Gerechtigkeit, Autorität und dem moralischen Zustand der Gemeinschaft.

4. Die Umayyaden: Zentralisierung und zweite Fitnah

Abd al-Malik (685–705) konnte die Umayyadenherrschaft wiederherstellen, und die letzten zwölf Jahre seiner Regierungszeit waren friedlich und wohlhabend.

Wiederherstellung der Ordnung. Muawiyah gründete die Umayyaden-Dynastie mit der Hauptstadt Damaskus und brachte nach der ersten Fitnah Stabilität. Er regierte wie ein arabischer Stammesführer, bewahrte die Trennung der arabischen Muslime in Garnisonsstädten und entmutigte Konversionen, um den Elite-Status und die Steuerbasis zu erhalten. Das Reich expandierte weiter bis nach Nordafrika und Teile Zentralasiens.

Dynastische Kämpfe. Muawiyahs Entscheidung, seinen Sohn Yazid I. als Nachfolger einzusetzen, löste die zweite Fitnah (680–692) aus. Diese Zeit brachte den tragischen Tod Husains, Alis Sohnes, in Kerbala, ein zentrales Ereignis für die Schiiten. Abdallah ibn al-Zubayr führte einen Aufstand im Hedschas an, stellte die Legitimität der Umayyaden infrage und forderte eine Rückkehr zu den Idealen der ersten Ummah.

Konsolidierung und Identität. Abd al-Malik unterdrückte schließlich die Aufstände, zentralisierte das Reich und etablierte eine eigenständige islamische Identität. Arabisch wurde Amtssprache, islamische Münzen eingeführt und der Felsendom in Jerusalem als machtvolles Symbol der islamischen Präsenz und Überlegenheit errichtet. Während die Umayyaden politische Stabilität und Verwaltungseffizienz brachten, nährte ihre zunehmend autokratische Herrschaft und Weltlichkeit Unzufriedenheit unter frommen Muslimen, die sich eine authentischere islamische Gesellschaft wünschten.

5. Aufstieg der islamischen Frömmigkeit und des religiösen Rechts (Scharia)

Die politische Gesundheit der Ummah war somit zentral für die entstehende Frömmigkeit des Islam.

Hinterfragung des Staates. Die Bürgerkriege und die wahrgenommenen Mängel des Umayyadenstaates lösten eine religiöse Bewegung aus. Besorgte Muslime, darunter Koranrezitatoren und Asketen, diskutierten, was es wirklich bedeutet, Muslim zu sein und wie die Gesellschaft Gottes Willen widerspiegeln sollte. Diese intellektuelle Bewegung, geprägt von politischer Unzufriedenheit, spielte eine ähnliche Rolle wie die christologischen Debatten im Christentum und prägte zentrale islamische Konzepte.

Entwicklung der Rechtswissenschaft. Juristen (Faqihs) begannen, das islamische Recht (Fiqh) systematisch zu ordnen, um den Muslimen Orientierung für ein Leben nach koranischen Prinzipien zu geben. Da der Koran nur begrenzte explizite Gesetzgebung enthielt, sammelten sie Berichte (Ahadith) über das Leben des Propheten und stützten sich auf die Praxis (Sunnah) der frühen muslimischen Gemeinschaften. Gelehrte wie Abu Hanifa und später al-Shafi’i entwickelten Methoden für juristisches Denken (Ijtihad, Qiyas) und gründeten Rechtsschulen (Madhhabs).

Eine Gegenkultur entsteht. Die Scharia, wie das islamische Rechtssystem genannt wurde, wurde mehr als nur ein Rechtssystem; sie war der Versuch, eine Gegenkultur zu schaffen, die auf den egalitären und gerechten Idealen des Korans basierte und implizit den aristokratischen Umayyadenhof kritisierte. Indem Muslime die Sunnah des Propheten im Alltag nachahmten, versuchten sie, seine vollkommene Hingabe an Gott zu verinnerlichen, wodurch die Scharia zum Weg innerer Spiritualität und zur Erfahrung der göttlichen Gegenwart im Alltäglichen wurde.

6. Das Abbasidenreich: Autokratie und kulturelle Blüte

Zur Zeit des Kalifen Harun al-Raschid (786–809) war die Transformation vollendet.

Verschiebung der Macht. Die Abbasiden nutzten die weitverbreitete Unzufriedenheit mit den Umayyaden, besonders unter nicht-arabischen Konvertiten (Mawali) und einigen Schiiten, und ergriffen 750 n. Chr. die Macht. Trotz anfänglicher schiitischer Unterstützung etablierten sie schnell eine absolute Monarchie, verlegten die Hauptstadt nach Bagdad, das nach persischem Vorbild gestaltet wurde, und distanzierten sich vom egalitären Geist der frühen Ummah.

Kaiserlicher Glanz und Spannungen. Der Abbasidenhof erreichte unter Harun al-Raschid einen Höhepunkt von Luxus und kultureller Leistung, förderte eine Renaissance in Wissenschaft, Philosophie (Falsafah) und Kunst, die auf hellenistischen und persischen Traditionen basierte. Doch dieser autokratische Stil, mit dem Kalifen als „Schatten Gottes auf Erden“, stand im Widerspruch zu islamischen Idealen und entfremdete Fromme. Die religiöse Bewegung, besonders die Ahl al-Hadith, gewann an Einfluss, betonte Tradition und kritisierte die Weltlichkeit des Hofes.

Konsolidierung des sunnitischen Islam. Während das Kalifat zunehmend säkular wurde, förderten die Abbasiden die Ulama und die Entwicklung der Scharia, die zum Gesetz für das Leben der gewöhnlichen Muslime wurde. In dieser Zeit wurden die vier sunnitischen Rechtsschulen formalisiert und der Ascharismus als dominierende theologische Schule etabliert, die Rationalismus und Tradition versöhnte. Der politische Niedergang des Kalifats ab Mitte des 9. Jahrhunderts fiel mit der Konsolidierung des sunnitischen Islam als Mehrheitsglauben zusammen, der Gemeinschaftseinheit über politischen Dissens stellte.

7. Esoterischer Islam: Schiismus, Philosophie (Falsafah) und Mystik (Sufismus)

Die Esoteriker hielten ihre Ideen nicht für häretisch.

Über die Oberfläche hinaus. Neben dem sunnitischen Mainstream entwickelten sich mehrere esoterische Bewegungen, die intellektuelle oder mystisch veranlagte Eliten ansprachen, die tiefere Bedeutungen im Glauben suchten. Diese Gruppen praktizierten oft Geheimhaltung (Taqiyya) wegen politischer Verfolgung oder der Überzeugung, dass ihre Einsichten nicht für die breite Masse bestimmt seien. Sie hielten an den Kernpraktiken des Islam fest, interpretierten sie jedoch durch unterschiedliche Perspektiven.

Vielfältige Wege zur Wahrheit.

- Schiismus: Nach der Tragödie von Kerbala entwickelte sich der Zwölfer-Schiismus, der von den Imamen (Nachkommen Alis) geleitet wurde und einen mystischen Fokus auf die verborgene (Batin) Bedeutung des Korans und das Konzept des verborgenen Imams hatte, der als Mahdi zurückkehren würde. Die Ismailiten (Siebenerschiiten) suchten ebenfalls esoterisches Wissen, waren aber oft politisch aktiv und gründeten rivalisierende Kalifate.

- Falsafah: Muslimische Philosophen (Faylasufs) integrierten griechischen Rationalismus mit dem Islam, sahen die Vernunft als Weg zur göttlichen Wahrheit und betrachteten die Offenbarungsreligion als symbolischen Ausdruck philosophischer Konzepte, die der Masse zugänglich sind. Figuren wie al-Kindi, al-Farabi und Ibn Sina versuchten, Glauben und Vernunft zu versöhnen.

- Sufismus: Die islamische Mystik suchte die direkte Gotteserfahrung durch Askese, Kontemplation und Praktiken wie Dhikr. Ursprünglich als Reaktion gegen Weltlichkeit entstanden, strebte der Sufismus danach, den inneren Zustand der Hingabe des Propheten nachzuahmen, betonte Liebe und die Möglichkeit, göttliche Gegenwart zu erfahren. Frühe Figuren wie Rabia und al-Bistami erforschten ekstatische Zustände, während Junayd von Bagdad einen nüchterneren Weg propagierte.

Bereicherung der Tradition. Diese esoterischen Schulen, obwohl von den Ulama manchmal mit Misstrauen betrachtet, bereicherten das islamische Denken und die Spiritualität. Sie erschlossen Dimensionen des Glaubens jenseits von Rechts- und Theologiedebatten und trugen zu einem tieferen und facettenreicheren Verständnis von Gott, Koran und Menschsein bei – ein Beleg für die kreative Anpassungsfähigkeit des Islam.

8. Dezentralisierung und eine neue islamische Ordnung (935–1258)

Es scheint, dass der Islam neues Leben gewann, als das Kalifat faktisch aufgegeben wurde.

Ende der Zentralgewalt. Im 10. Jahrhundert hatte das Abbasidenkalifat die effektive politische Kontrolle verloren, und verschiedene regionale Dynastien und Militärführer (Amire) gründeten unabhängige Staaten im weiten islamischen Raum. Während der Kalif symbolische Figur blieb, zerfiel die tatsächliche Macht, was politische Instabilität und wechselnde Grenzen zur Folge hatte.

Blühende regionale Kulturen. Paradoxerweise fiel diese politische Dezentralisierung mit einer kulturellen und religiösen Blüte zusammen. Statt eines Zentrums entstanden mehrere lebendige Hauptstädte (Kairo, Córdoba, Samarkand), die intellektuelle und künstlerische Kreativität förderten. Philosophie, Literatur und Wissenschaft gediehen an diesen Höfen und verbanden oft islamisches Denken mit lokalen Traditionen.

Aufstieg der Ulama und des Sufismus. Ohne starke Zentralregierung wurden die Ulama und Sufi-Meister entscheidend für Zusammenhalt und Identität. Die Entwicklung von Madrasahs standardisierte die religiöse Bildung und verschaffte den Ulama eine eigene Machtbasis, um die Scharia lokal durchzusetzen. Der Sufismus wurde zur populären Massenbewegung, mit Tariqahs (Orden), die spirituelle Führung und soziale Netzwerke über Regionen hinweg boten, die Frömmigkeit der einfachen Muslime vertieften und eine gemeinsame, internationale islamische Kultur schufen, unabhängig von den vergänglichen Staaten.

9. Die Mongolenkatastrophe und ihre transformative Nachwirkung

So entsetzlich die Mongolenplage auch war, die mongolischen Herrscher faszinierten ihre muslimischen Untertanen.

Beispiellose Zerstörung. Im 13. Jahrhundert verwüsteten die Mongolen unter Dschingis Khan und Hulegu die Kerngebiete der islamischen Welt, zerstörten Städte wie Buchara und Bagdad (was 1258 das Ende des Abbasidenkalifats bedeutete), massakrierten Bevölkerungen und zerstörten etablierte politische und kulturelle Zentren. Dies war ein traumatischer Schock, den viele als Weltuntergang empfanden.

Anpassung und Konversion. Trotz der anfänglichen Brutalität stabilisierten sich die mongolischen Reiche schließlich. Anders als frühere Eroberer brachten sie keine konkurrierende Spiritualität mit, sondern waren tolerant gegenüber allen Religionen. Ende des 13. und Anfang des 14. Jahrhunderts konvertierten die mongolischen Herrscher in Persien, Zentralasien und der Goldenen Horde zum Islam und wurden zu den neuen dominanten muslimischen Mächten.

Bleibender Einfluss und neue Richtungen. Die mongolischen Staaten, militärisch organisiert und auf dynastische Macht (Yasa-Gesetz) fokussiert, setzten die Militarisierung fort, die unter den späten Abbasiden und Seldschuken begann, jedoch mit größerer Intensität. Diese Epoche brachte:

- Die formelle Schließung der „Tore des Ijtihad“ im sunnitischen Islam, mit Betonung der Konformität zu früheren Rechtsurteilen.

- Eine konservative Reaktion

Zuletzt aktualisiert:

FAQ

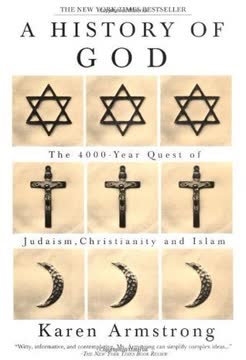

1. What is "Islam: A Short History" by Karen Armstrong about?

- Comprehensive overview: The book provides a concise yet thorough history of Islam, from its origins in 7th-century Arabia to the modern era.

- Focus on context: Armstrong emphasizes the interplay between spiritual ideals and political realities in Islamic history.

- Key themes: The narrative explores the development of Islamic beliefs, practices, sects, and the impact of external forces such as colonialism and modernity.

- Purpose: The book aims to demystify Islam for Western readers and correct common misconceptions.

2. Why should I read "Islam: A Short History" by Karen Armstrong?

- Accessible introduction: The book is ideal for readers seeking a clear, unbiased introduction to Islamic history and thought.

- Bridges misunderstandings: Armstrong addresses and clarifies widespread Western misunderstandings about Islam.

- Context for current events: Understanding the historical roots of contemporary issues in the Muslim world is a key benefit.

- Balanced perspective: The author presents both the spiritual and political dimensions of Islam, showing their interdependence.

3. What are the key takeaways from "Islam: A Short History" by Karen Armstrong?

- History and spirituality intertwined: In Islam, political and social life are deeply connected to religious ideals.

- Diversity within Islam: The book highlights the rich diversity of Islamic thought, practice, and sects, especially the Sunni-Shii split.

- Misconceptions addressed: Armstrong dispels myths about Islam being inherently violent or intolerant.

- Modern challenges: The book explains how colonialism, modernization, and Western influence have shaped contemporary Islamic societies and movements.

4. How does Karen Armstrong define the historical mission and core duty of Muslims in "Islam: A Short History"?

- Redemption of history: Armstrong argues that Islam’s historical mission is to create a just society where all, especially the vulnerable, are treated with respect.

- Community focus: The Quran commands Muslims to build an ummah (community) characterized by justice, equity, and compassion.

- Salvation as social order: Unlike some religions, Islamic salvation is seen as the realization of a just society, not just individual redemption.

- Integration of faith and politics: Political engagement and social justice are not distractions from spirituality but essential to Islamic religious life.

5. What are the Five Pillars of Islam, and how does "Islam: A Short History" explain their significance?

- Shahadah (Faith): Declaration of faith in one God and Muhammad as his prophet.

- Salat (Prayer): Ritual prayer performed five times daily, emphasizing submission and humility.

- Zakat (Almsgiving): Mandatory charity to support the poor, reinforcing social justice.

- Sawm (Fasting): Observance of Ramadan through fasting, fostering empathy for the less fortunate.

- Hajj (Pilgrimage): Pilgrimage to Mecca, symbolizing unity and equality among Muslims.

- Emphasis on practice: Armstrong notes that Islam prioritizes right living and community over abstract belief.

6. How does "Islam: A Short History" describe Islam’s relationship with other religions and its approach to religious diversity?

- Continuity of revelation: Islam sees itself as the continuation of the monotheistic tradition, respecting previous prophets like Abraham, Moses, and Jesus.

- People of the Book: Jews and Christians are recognized as recipients of earlier revelations and are called ahl al-kitab.

- No forced conversion: The Quran explicitly forbids coercion in matters of faith.

- Historical tolerance: Non-Muslim subjects (dhimmis) were generally allowed religious freedom and autonomy within the Islamic empires.

7. What is the significance of the Sunni-Shii split in "Islam: A Short History," and how did it originate?

- Origins in succession: The split began over disagreement about who should lead the Muslim community after Muhammad’s death—Ali (Shii view) or elected caliphs (Sunni view).

- Political and spiritual dimensions: While initially political, the division developed distinct theological and spiritual traditions.

- Impact on history: The Sunni-Shii divide has shaped Islamic history, politics, and identity, leading to different practices and interpretations.

- Modern relevance: Armstrong explains how this split continues to influence contemporary Muslim societies and conflicts.

8. How does "Islam: A Short History" address the concept of jihad and its significance in Islam?

- Primary meaning: Jihad primarily means "struggle" or "effort," often referring to the internal struggle for self-improvement and social justice.

- Defensive warfare: The Quran permits armed struggle only in self-defense or to protect the community, not for forced conversion.

- Historical context: Armstrong emphasizes that Muhammad’s military actions were shaped by the harsh realities of 7th-century Arabia.

- Modern interpretations: The book discusses how some modern fundamentalists have redefined jihad in more militant terms, often distorting its original meaning.

9. What are the roots and characteristics of Islamic fundamentalism according to "Islam: A Short History"?

- Modern phenomenon: Fundamentalism is a reaction to the challenges of modernity, colonialism, and Western dominance.

- Not unique to Islam: Armstrong notes that fundamentalism exists in all major faiths as a response to perceived threats from secularism.

- Defensive and reactionary: Islamic fundamentalists seek to return to what they see as the pure, original Islam, often in opposition to both Western influence and secular Muslim governments.

- Distortion of tradition: The book argues that fundamentalism often exaggerates or misinterprets traditional Islamic teachings, especially regarding violence and governance.

10. How does "Islam: A Short History" explain the challenges faced by modern Islamic nation-states?

- Colonial legacy: Many Muslim countries were shaped by arbitrary borders and institutions imposed by colonial powers.

- Struggle with secularism: Secularism was often imposed aggressively, leading to alienation and backlash among religious populations.

- Difficulty with democracy: Western-style democracy has often been undermined by foreign intervention or local elites, making it hard to establish stable, representative governments.

- Identity crisis: Modern Muslim states grapple with balancing Islamic values, national identity, and the demands of modernity.

11. What are the most common Western misconceptions about Islam, as discussed in "Islam: A Short History"?

- Violence and intolerance: The belief that Islam is inherently violent or intolerant is a persistent myth, often rooted in historical conflicts like the Crusades.

- Monolithic faith: Many assume Islam is uniform, ignoring its internal diversity and debates.

- Role of women: Westerners often misunderstand the status of women in Islam, not recognizing the historical and cultural complexities.

- Resistance to modernity: The idea that Islam is incompatible with modern values is challenged by Armstrong, who shows that Muslims have engaged with modernity in diverse ways.

12. What are the best quotes from "Islam: A Short History" by Karen Armstrong, and what do they mean?

- "In Islam, Muslims have looked for God in history." This highlights the centrality of social and political life in Islamic spirituality.

- "There shall be no coercion in matters of faith." Quoting the Quran, Armstrong underscores Islam’s foundational principle of religious freedom.

- "The struggle to achieve [justice] was for centuries the mainspring of Islamic spirituality." This reflects the book’s theme that social justice is at the heart of Islamic faith.

- "Fundamentalism is an essential part of the modern scene." Armstrong situates Islamic fundamentalism within a global, modern context, not as a uniquely Islamic phenomenon.

- "Religion, like any other human activity, is often abused, but at its best it helps human beings to cultivate a sense of the sacred inviolability of each individual." This quote encapsulates Armstrong’s balanced, humanistic approach to understanding Islam and religion in general.

Rezensionen

Islam: Eine kurze Geschichte erhält gemischte Kritiken. Viele loben Armstrongs zugänglichen Schreibstil und ihre ausgewogene Darstellung der islamischen Geschichte. Kritiker bemängeln hingegen, dass sie zu entschuldigend wirkt und komplexe Themen zu sehr vereinfacht. Leser schätzen die prägnante Übersicht, empfinden das Werk jedoch teilweise als oberflächlich. Das Buch wird dafür gewürdigt, westliche Missverständnisse über den Islam anzusprechen, wenngleich einige eine gewisse Voreingenommenheit zugunsten der Religion feststellen. Insgesamt gilt es als gute Einführung in den Islam für Nicht-Muslime, wenngleich mit Einschränkungen hinsichtlich seiner Kürze und möglicher Parteilichkeit.