मुख्य निष्कर्ष

1. सत्य ही ईश्वर है: मार्गदर्शक सिद्धांत

लेकिन मेरे लिए, सत्य सर्वोच्च सिद्धांत है, जिसमें कई अन्य सिद्धांत शामिल हैं।

सत्य को अंतिम लक्ष्य मानना। गांधी का जीवन सत्य की निरंतर खोज में व्यतीत हुआ, जो केवल शब्दों में सत्यता नहीं, बल्कि विचार और क्रिया में सत्यता के रूप में था। यह खोज व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से परे थी, और उनके अस्तित्व का मूल तत्व बन गई। उन्होंने सत्य को ईश्वर के समान माना, जो उनके जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करता था।

सत्य के प्रयोग। गांधी की आत्मकथा एक पारंपरिक घटनाओं का वर्णन नहीं है, बल्कि उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं में सत्य को लागू करने के "प्रयोगों" का एक इतिहास है। इन प्रयोगों में उनके व्यक्तिगत संबंध, पेशेवर प्रयास, और राजनीतिक सक्रियता शामिल हैं।

सत्य की खोज में बलिदान। गांधी सत्य की खोज में सब कुछ, यहां तक कि अपने जीवन को भी बलिदान देने के लिए तैयार थे। चुनौतियों के सामने सत्य के प्रति उनकी अडिग प्रतिबद्धता उनके दर्शन में इसके केंद्रीय स्थान का प्रमाण है।

2. बचपन के प्रभाव: संतत्व के बीज

मेरी माँ का जो अद्वितीय प्रभाव मेरे स्मृति में है, वह संतत्व का है।

माँ का गहरा प्रभाव। गांधी की माँ, पूतलीबाई, एक गहन धार्मिक महिला थीं जिन्होंने उनमें नैतिकता और व्रतों के प्रति एक मजबूत भावना का संचार किया। उनकी अडिग आस्था और आत्म-अनुशासन ने उनके चरित्र पर अमिट छाप छोड़ी।

भक्ति में प्रारंभिक पाठ। पूतलीबाई की धार्मिक व्रतों का कठोर पालन, जिसमें बार-बार उपवास और प्रार्थना शामिल थी, आत्म-निषेध और भक्ति की शक्ति को दर्शाता है। ये प्रारंभिक अनुभव गांधी की धर्म की समझ को एक गहन व्यक्तिगत और नैतिक बल के रूप में आकार देते हैं।

विभिन्न विश्वासों का सामना। गांधी का पालन-पोषण विभिन्न धार्मिक परंपराओं के बीच हुआ, जिसमें वैष्णववाद, जैनवाद, इस्लाम, और ज़ोरोस्टियनिज़्म शामिल हैं। इस प्रारंभिक संपर्क ने सभी विश्वासों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान की भावना को बढ़ावा दिया, जो बाद में उनके दर्शन का एक आधार बन गया।

3. कड़वे अनुभव: गलतियों से सीखना

मैंने तब देखा कि मैंने गलत गणना की थी। एक सुधारक को उस व्यक्ति के साथ निकटता नहीं रखनी चाहिए जिसे वह सुधारना चाहता है।

निकटता के खतरे। गांधी ने दर्दनाक अनुभव से सीखा कि जिन लोगों को वह सुधारना चाहते थे, उनके साथ करीबी दोस्ती हानिकारक हो सकती है। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची मित्रता आत्माओं की साझा पहचान की आवश्यकता होती है, और किसी को निकटता में सुधारने का प्रयास अक्सर अप्रभावी होता है।

खराब संगति के खतरे। एक मित्र के साथ गांधी का संबंध, जो मांस खाने, वेश्यालयों, और अन्य बुराइयों में लिप्त था, उन्हें भटका दिया और उन्हें गहरा अपराधबोध और शर्मिंदगी का अनुभव कराया। इस अनुभव ने उन्हें समझाया कि साथियों का चयन बुद्धिमानी से करना चाहिए और विशेष निकटताओं से बचना चाहिए।

सत्यता की शक्ति। अपनी चूक के बावजूद, गांधी की सत्य के प्रति स्वाभाविक जुनून ने अंततः उन्हें गहरे नैतिक पतन से बचा लिया। अपने माता-पिता और पत्नी के प्रति सत्यवादी रहने की इच्छा ने उन्हें मांस खाने और अन्य हानिकारक व्यवहारों को त्यागने के लिए प्रेरित किया।

4. कर्तव्य की पुकार: सेवा स्वयं से ऊपर

मुझे अभी यह सीखना था कि सभी खुशी और आनंद को अपने माता-पिता की सेवा में बलिदान करना चाहिए।

माता-पिता के प्रति भक्ति। गांधी का बचपन का आदर्श श्रवण था, जो अपने माता-पिता के प्रति अडिग भक्ति के लिए जाना जाता है। इस आदर्श ने उनमें कर्तव्य की गहरी भावना और अपने माता-पिता की भलाई के लिए व्यक्तिगत खुशी का बलिदान करने की इच्छा का संचार किया।

कर्तव्य और इच्छाओं के बीच संघर्ष। गांधी अक्सर अपने माता-पिता के प्रति भक्ति और अपनी इच्छाओं और जुनून के बीच संतुलन बनाने में संघर्ष करते थे। उन्होंने पहचाना कि सच्ची सेवा के लिए व्यक्तिगत सुखों का बलिदान और व्यक्तिगत इच्छाओं को सामूहिक भलाई के लिए अधीन करना आवश्यक है।

सेवा के माध्यम से आत्म-प्रकाशन। गांधी का मानना था कि दूसरों की सेवा के माध्यम से आत्म-प्रकाशन प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में अपने कार्य को इस दिशा में एक साधन के रूप में देखा और जरूरतमंदों की सेवा के अवसरों की निरंतर खोज की।

5. धार्मिक सहिष्णुता: सभी विश्वासों को अपनाना

इन कई बातों ने मुझमें सभी विश्वासों के प्रति सहिष्णुता का संचार किया।

विभिन्न विश्वासों का प्रारंभिक सामना। गांधी का धार्मिक रूप से विविध वातावरण में पालन-पोषण ने उनमें सभी विश्वासों के प्रति गहरा सम्मान पैदा किया। उन्होंने अपने माता-पिता को विभिन्न हिंदू संप्रदायों के मंदिरों में जाते और जैन साधुओं, मुसलमानों, और पारसियों के साथ सम्मानपूर्वक चर्चा करते देखा।

धार्मिक विशेषता का अस्वीकार। गांधी ने इस धारणा को अस्वीकार कर दिया कि कोई एक धर्म सत्य का एकाधिकार रखता है। उन्होंने विश्वास किया कि सभी धर्मों में सत्य के तत्व होते हैं और व्यक्तियों को विभिन्न परंपराओं की बुद्धिमत्ता को समझने और सराहने का प्रयास करना चाहिए।

धर्म का सार नैतिकता है। गांधी के लिए, धर्म का सार नैतिकता में निहित था, न कि सिद्धांत या अनुष्ठान में। उन्होंने विश्वास किया कि सच्चा धर्म सभी के लिए सुलभ होना चाहिए, चाहे उम्र या शिक्षा कुछ भी हो, और यह व्यक्तियों को नैतिक आचरण और आत्म-प्रकाशन की ओर मार्गदर्शन करना चाहिए।

6. इंग्लैंड का आकर्षण: शिक्षा की खोज

मैं अपनी कठिन पढ़ाई से कतराने लगा था। इसलिए मैंने प्रस्ताव पर झपट्टा मारा और कहा कि जितनी जल्दी मुझे भेजा जाए, उतना ही अच्छा है।

शिक्षा एक साधन के रूप में। गांधी का इंग्लैंड में अध्ययन करने का निर्णय अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने की इच्छा से प्रेरित था। उन्होंने शिक्षा को उच्च सामाजिक स्थिति प्राप्त करने और अपने समुदाय की अधिक प्रभावी सेवा के लिए एक साधन के रूप में देखा।

पश्चिमी संस्कृति का आकर्षण। गांधी प्रारंभ में अंग्रेजी समाज की भव्यता, फैशन, शिष्टाचार, और बौद्धिक प्रयासों की ओर आकर्षित हुए। उन्होंने स्वीकृति और प्रभाव प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी सज्जन की नकल करने का प्रयास किया।

धार्मिक व्रतों का महत्व। इंग्लैंड जाने से पहले, गांधी ने शराब, महिलाओं, और मांस को छूने का व्रत लिया। ये व्रत, जो एक जैन साधु द्वारा दिए गए थे, ने उन्हें एक नैतिक दिशा दी और पश्चिमी समाज के प्रलोभनों का सामना करने में मदद की।

7. आहार में प्रयोग: स्वास्थ्य और संयम

इस पुस्तक को पढ़ने की तारीख से, मैं दावा कर सकता हूँ कि मैंने अपनी इच्छा से शाकाहारी बन गया हूँ।

शाकाहार नैतिक अनिवार्यता के रूप में। गांधी की शाकाहार के प्रति प्रतिबद्धता परंपरा से एक गहन नैतिक विश्वास में विकसित हुई। उन्होंने मांस खाने को जानवरों के प्रति हिंसा का एक रूप माना और विश्वास किया कि शाकाहारी आहार करुणा और आत्म-नियंत्रण को विकसित करने के लिए आवश्यक है।

आहार संबंधी प्रयोग। गांधी ने स्वास्थ्य और आध्यात्मिक विकास के लिए सर्वोत्तम भोजन खोजने के लिए कई आहार प्रयोग किए। उन्होंने विभिन्न शाकाहारी आहारों का अन्वेषण किया, जिसमें फलाहारी आहार भी शामिल था, और विभिन्न खाद्य पदार्थों के अपने शरीर और मन पर प्रभावों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

मन-शरीर संबंध। गांधी ने आहार और मानसिक स्थिति के बीच घनिष्ठ संबंध को पहचाना। उन्होंने विश्वास किया कि एक शुद्ध और सरल आहार इंद्रियों को नियंत्रित करने और आत्म-नियंत्रण प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

8. व्रतों की शक्ति: प्रलोभन के खिलाफ एक ढाल

व्रत व्रत होता है। इसे तोड़ा नहीं जा सकता।

व्रत शक्ति का स्रोत। गांधी ने व्रतों को आत्म-अनुशासन और आध्यात्मिक विकास के लिए शक्तिशाली उपकरण माना। उन्होंने विश्वास किया कि जब व्रत ईमानदारी और दृढ़ता के साथ लिए जाते हैं, तो ये प्रलोभनों के खिलाफ एक ढाल प्रदान कर सकते हैं और व्यक्तियों को उनके आदर्शों के प्रति सच्चे रहने में मदद कर सकते हैं।

व्याख्या का महत्व। गांधी ने व्रतों की ईमानदारी से व्याख्या करने के महत्व पर जोर दिया और यह सुनिश्चित किया कि यह उस व्यक्ति की मंशा के अनुसार हो जो उन्हें देता है। उन्होंने अपने इच्छाओं के अनुसार व्रतों को मोड़ने या हेरफेर करने के प्रयासों को अस्वीकार कर दिया।

व्रत स्वतंत्रता का मार्ग। गांधी ने व्रतों को स्वतंत्रता पर प्रतिबंध के रूप में नहीं, बल्कि सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करने के साधन के रूप में देखा। उन्होंने विश्वास किया कि कुछ सिद्धांतों के प्रति बंधन से व्यक्ति इच्छाओं और जुनून की तानाशाही से मुक्त हो सकता है।

9. सत्याग्रह का जन्म: सत्य-शक्ति

मैंने तब ब्रह्मचर्य की महिमा को देखा और समझा कि पत्नी पति की दासी नहीं, बल्कि उसकी साथी और सहायक है, और उसकी सभी खुशियों और दुखों में एक समान भागीदार है - पति की तरह स्वतंत्र होकर अपने मार्ग का चयन करने के लिए।

अहिंसा का आधार। गांधी का सत्याग्रह का सिद्धांत अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित था। उन्होंने विश्वास किया कि सत्य केवल प्रेम और करुणा के माध्यम से ही प्रकट हो सकता है, और कि हिंसा कभी भी न्यायसंगत नहीं है, भले ही उत्पीड़न का सामना करना पड़े।

स्वयं-पीड़ा की शक्ति। सत्याग्रह में बिना प्रतिशोध किए पीड़ा सहने की इच्छा शामिल थी। गांधी ने विश्वास किया कि स्वयं-पीड़ा उत्पीड़क की अंतरात्मा को जागृत कर सकती है और अंततः दिल का परिवर्तन ला सकती है।

सत्य और साहस का महत्व। सत्याग्रह के लिए सत्य के प्रति अडिग प्रतिबद्धता और किसी भी परिणाम का सामना करने की इच्छा की आवश्यकता थी, जिसमें कारावास और मृत्यु भी शामिल थी। गांधी ने इन गुणों को सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन प्राप्त करने के लिए आवश्यक माना।

10. भारतीयों की दुर्दशा: कार्रवाई की पुकार

मैंने देखा कि दक्षिण अफ्रीका एक आत्म-सम्मानित भारतीय के लिए कोई देश नहीं था, और मेरा मन इस स्थिति को सुधारने के प्रश्न में अधिक से अधिक व्यस्त हो गया।

भेदभाव और अन्याय। गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के सामने आने वाले भेदभाव और अन्याय को प्रत्यक्ष रूप से देखा। उन्हें नस्लीय अपशब्दों का सामना करना पड़ा, बुनियादी अधिकारों से वंचित किया गया, और उन्हें दूसरे दर्जे के नागरिक के रूप में देखा गया।

आत्म-सम्मान की आवश्यकता। गांधी ने विश्वास किया कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को अपने आत्म-सम्मान का दावा करना चाहिए और अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। उन्होंने समानता के संघर्ष को एक नैतिक अनिवार्यता और पूरे समुदाय को उठाने का एक साधन माना।

एकता का महत्व। गांधी ने विभिन्न धर्मों, जातियों, और भाषाओं के भारतीयों के बीच एकता की आवश्यकता को पहचाना। उन्होंने इन विभाजनों को पाटने और एक सामान्य पहचान और उद्देश्य की भावना बनाने के लिए काम किया।

11. आश्रम का आदर्श: समुदाय और आत्म-निर्भरता

मैंने हमेशा महसूस किया है कि मेरे बड़े बेटे में जो अवांछनीय गुण हैं, वे मेरे अपने अनुशासित और असंगठित प्रारंभिक जीवन की गूंज हैं।

सरल जीवन और उच्च विचार। गांधी ने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना एक मॉडल समुदाय के रूप में की, जो सरल जीवन, आत्म-निर्भरता, और दूसरों की सेवा के सिद्धांतों पर आधारित था। आश्रम का उद्देश्य एक ऐसा स्थान बनाना था जहां व्यक्ति नैतिक चरित्र का विकास कर सकें और सार्वजनिक सेवा के लिए तैयार हो सकें।

शारीरिक श्रम और व्यावसायिक प्रशिक्षण। आश्रम ने शारीरिक श्रम और व्यावसायिक प्रशिक्षण के महत्व पर जोर दिया। निवासियों को सभी कार्य स्वयं करने की अपेक्षा की गई, जिसमें खाना बनाना, सफाई करना, खेती करना, और बुनाई करना शामिल था।

चरित्र निर्माण के लिए शिक्षा। गांधी का मानना था कि शिक्षा को केवल बौद्धिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय चरित्र निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने एक ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास किया जहां बच्चे अनुभव के माध्यम से सीख सकें और नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी की मजबूत भावना विकसित कर सकें।

12. आंतरिक संघर्ष: आदर्शों और वास्तविकता का संतुलन

इसलिए मैंने हमेशा खुद को एक कामुक, हालांकि एक वफादार, पति के रूप में देखा है।

आत्म-नियंत्रण की चुनौती। गांधी की आत्मकथा उनके अपने कमजोरियों और अपूर्णताओं को पार करने के संघर्षों का एक ईमानदार और स्पष्ट खाता है। उन्होंने खुलकर अपनी इच्छाओं, क्रोध, और अन्य नकारात्मक भावनाओं के साथ अपनी लड़ाइयों के बारे में चर्चा की।

आत्म-परावर्तन का महत्व। गांधी ने आत्म-आवलोकन और निरंतर आत्म-मूल्यांकन के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने विश्वास किया कि व्यक्तियों को नियमित रूप से अपने विचारों, शब्दों, और कार्यों की जांच करनी चाहिए ताकि सुधार के क्षेत्रों की पहचान की जा सके।

कृपा की भूमिका। गांधी ने पहचाना कि आत्म-नियंत्रण केवल इच्छाशक्ति का मामला नहीं है। उन्होंने विश्वास किया कि सच्ची आध्यात्मिक प्रगति के लिए दिव्य कृपा आवश्यक है और व्यक्तियों को आत्म-प्रकाशन की खोज में भगवान की मदद के लिए विनम्रता से प्रार्थना करनी चाहिए।

अंतिम अपडेट:

FAQ

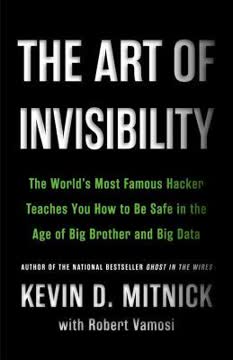

What's Mahatma Gandhi Autobiography: The Story Of My Experiments With Truth about?

- Personal Journey: The autobiography chronicles Mahatma Gandhi's life, focusing on his moral and spiritual development through various experiments with truth and non-violence.

- Philosophy of Truth: Gandhi emphasizes his lifelong quest for truth, equating it with God, and shares experiments he conducted, including dietary changes and self-restraint.

- Historical Context: The narrative provides insights into the socio-political conditions of India and South Africa, highlighting struggles against colonialism and racial discrimination.

Why should I read Mahatma Gandhi Autobiography: The Story Of My Experiments With Truth?

- Inspiration for Change: Gandhi's life story serves as a powerful inspiration for those seeking to create social change through non-violent means.

- Understanding Satyagraha: The book provides insight into the concept of Satyagraha, emphasizing the power of non-violent resistance.

- Cultural Insight: It offers insights into Indian culture and the struggles faced during colonial rule, enriching the reader's understanding of India's fight for independence.

What are the key takeaways of Mahatma Gandhi Autobiography: The Story Of My Experiments With Truth?

- Truth and Non-Violence: Gandhi emphasizes that truth and non-violence are fundamental principles guiding one's life and actions.

- Self-Discipline: The importance of self-restraint and personal discipline is highlighted, particularly through his practice of brahmacharya.

- Community and Service: Gandhi stresses the significance of serving others, believing individual well-being is tied to the welfare of all.

What are the best quotes from Mahatma Gandhi Autobiography: The Story Of My Experiments With Truth and what do they mean?

- "I worship God as Truth only.": This encapsulates Gandhi's belief that truth is divine and the ultimate goal of his life.

- "The seeker after truth should be humbler than the dust.": Emphasizes the importance of humility in the quest for truth.

- "Let truth prevail.": Reflects Gandhi's unwavering faith in the power of truth to overcome falsehood and injustice.

What is Satyagraha as defined in Mahatma Gandhi Autobiography: The Story Of My Experiments With Truth?

- Definition of Satyagraha: Gandhi describes it as "truth-force" or "soul-force," a method of non-violent resistance against injustice.

- Principle of Non-Violence: It is rooted in the belief that one can confront oppression without resorting to violence.

- Moral High Ground: Satyagraha requires practitioners to maintain moral integrity and self-discipline, as it is not just a tactic but a way of life.

How did Gandhi's experiences in South Africa shape his philosophy?

- Confronting Racial Injustice: Gandhi faced discrimination and injustice, which galvanized his commitment to fight for civil rights.

- Development of Satyagraha: His experiences led to the formulation of Satyagraha as a method of non-violent protest.

- Community Building: Gandhi's work emphasized the importance of community organization and collective action.

How does Gandhi describe his childhood in Mahatma Gandhi Autobiography: The Story Of My Experiments With Truth?

- Early Life: Gandhi recounts his childhood in Porbandar, describing his parents' influence, particularly his mother's strong religious beliefs.

- Education and Shyness: He shares experiences from his schooling, noting his shyness and reluctance to engage with peers.

- Moral Development: Gandhi reflects on early moral lessons learned from stories and plays, which instilled in him a sense of duty and truthfulness.

What role did brahmacharya play in Gandhi's life?

- Commitment to Celibacy: Brahmacharya, or celibacy, became a significant aspect of Gandhi's spiritual practice, representing self-control and purity of thought.

- Foundation for Service: He believed observing brahmacharya was essential for serving humanity effectively, allowing for greater focus and dedication.

- Personal Transformation: Gandhi's commitment to this principle was transformative, leading to deeper insights about himself and his purpose.

How did Gandhi view the relationship between diet and self-restraint?

- Diet as Discipline: Gandhi believed one's diet impacts the ability to practice self-restraint and maintain purity of thought.

- Experiments with Food: He conducted various experiments, including fasting and adopting a fruit-based diet, to enhance well-being.

- Moral Implications: Gandhi argued dietary choices should reflect ethical beliefs, advocating for vegetarianism as a means of compassion and non-violence.

How did Gandhi approach education in Mahatma Gandhi Autobiography: The Story Of My Experiments With Truth?

- Teacher's Role: Gandhi believed "the true text-book for the pupil is his teacher," emphasizing the importance of the teacher's character.

- Experiential Learning: He advocated for learning through experience rather than rote memorization.

- Spiritual Training: Gandhi stressed the importance of spiritual education alongside intellectual training.

What challenges did Gandhi face in his personal life?

- Family Dynamics: Gandhi struggled with balancing his ideals with family expectations, particularly regarding his wife Kasturba's health.

- Public Scrutiny: His commitment to truth and non-violence often put him at odds with societal norms.

- Health Issues: Gandhi faced various health challenges, testing his resolve and commitment to his principles.

What impact did Mahatma Gandhi Autobiography: The Story Of My Experiments With Truth have on readers and society?

- Inspiration for Activism: The autobiography has inspired countless individuals and movements advocating for civil rights and social justice.

- Educational Resource: It serves as a valuable resource for understanding Gandhi's philosophy and methods.

- Cultural Reflection: The autobiography reflects the cultural and historical context of India, providing a deeper understanding of the struggles faced during colonial rule.

समीक्षाएं

सत्य के साथ मेरे प्रयोग को अधिकांशतः सकारात्मक समीक्षाएँ मिलती हैं, जिसमें पाठक गांधी की ईमानदारी, विनम्रता और आध्यात्मिक यात्रा की सराहना करते हैं। कई लोग इस पुस्तक को प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक मानते हैं, जो गांधी के दर्शन और व्यक्तिगत विकास के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। कुछ आलोचक उनकी पत्नी और परिवार के प्रति व्यवहार पर टिप्पणी करते हैं, जबकि अन्य उनकी गलतियों को स्वीकार करने की willingness की सराहना करते हैं। पुस्तक की संरचना और सामग्री कुछ पाठकों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन कई इसे एक मूल्यवान ऐतिहासिक और दार्शनिक कृति मानते हैं, जो गांधी के जीवन और विचारों पर एक अद्वितीय दृष्टिकोण प्रदान करती है।

Similar Books