ключевых вывода

1. Скрытая эпидемия: повсеместная реальность насилия

Некоторые исследователи, включая меня, считают, что до 50% женщин в какой-то момент жизни становятся жертвами насилия.

Поразительная распространённость. Проблема избиения женщин, долгое время скрываемая обществом, гораздо шире и страшнее, чем предполагалось ранее. Исторически не было общественного возмущения по поводу этой жестокости, но рост женского движения вывел эту скрытую эпидемию на свет, показав, что она охватывает все слои общества.

Вне стереотипов. Вопреки распространённому мнению, жертвы насилия не ограничиваются определённым социальным, расовым или образовательным слоем. Это врачи, юристы, домохозяйки, руководители — женщины из самых разных сфер жизни, что разрушает ложный образ хрупкой и бедной жертвы. Это серьёзная социальная проблема, а не просто индивидуальная патология.

Сложная реальность. Женщины не остаются в насильственных отношениях потому, что им это нравится или они мазохистки. Их удерживают сложные психологические и социальные причины: безразличие общества, экономическая зависимость, отсутствие безопасных альтернатив. Проблема глубоко укоренилась в общественных структурах, которые исторически оправдывали насилие над женщинами.

2. Развенчание мифов: борьба с общественными заблуждениями

Поддерживая идею, что жертва сама виновата в насилии, мы в итоге оправдываем преступника.

Обвинение жертвы поддерживает насилие. Общество окутало проблему избиения женщин мифами, которые постоянно винят жертву, оправдывают насильника и сохраняют статус-кво. Эти мифы мешают понять причины насилия, его последствия и способы борьбы с ним.

Распространённые вредные мифы:

- Жертвы — мазохистки или сумасшедшие.

- Насилие затрагивает лишь малую часть населения.

- Женщины среднего класса или меньшинств страдают реже.

- Религиозные убеждения предотвращают насилие.

- Насильники — всегда неудачники, психопаты или агрессоры.

- Алкоголь вызывает насилие.

- Полиция способна защитить жертв.

- Жертвы заслуживают избиения.

- Отношения могут измениться, если женщина постарается больше.

Истина на поверхности. Исследования последовательно опровергают эти стереотипы, показывая, что насилие — широко распространённое преступление, затрагивающее женщин всех слоёв. Вина несправедливо возлагается на женщин, а насильственное поведение мужчин оправдывается и поддерживается этими заблуждениями.

3. Психологическая ловушка: объяснение выученной беспомощности

Как только мы верим, что не можем контролировать происходящее, трудно поверить, что когда-либо сможем повлиять на ситуацию, даже если позже всё изменится к лучшему.

Беспомощность через обусловленность. Теория выученной беспомощности объясняет, почему женщины, подвергающиеся насилию, психологически парализованы. Подобно животным, испытывающим неконтролируемые удары, повторяющиеся избиения снижают мотивацию реагировать, меняют восприятие успеха и распространяют чувство бессилия на все сферы жизни.

Общественное подкрепление. Женщин систематически учат, что их ценность зависит от внешности и привлекательности для мужчин, а не от умения эффективно справляться с жизнью. В патриархальном обществе брак часто ставит женщин в психологически невыгодное положение из-за:

- Культурного программирования

- Законов о браке (например, легализация супружеского изнасилования)

- Экономической зависимости (низкая оплата, зависимость)

- Физического неравенства (превосходство мужчин в силе)

Самоисполняющееся пророчество. Это постоянное воздействие, подобное электрическим ударам, ограничивает выбор женщин и защищает их от последствий неприемлемых решений. Вера в отсутствие контроля становится реальностью, приводя к пассивности, покорности и неспособности уйти, даже когда возможности есть.

4. Предсказуемый цикл насилия: три разрушительные фазы

Понимание этого цикла крайне важно, чтобы научиться предотвращать случаи насилия.

Повторяющийся сценарий. Насилие не случайно; оно следует определённому циклу из трёх фаз, различающихся по времени и интенсивности:

- Фаза первая: Нарастание напряжения. Происходят мелкие инциденты, женщина пытается успокоить обидчика, подавляет гнев, оправдывает его поведение и минимизирует насилие, становясь невольным соучастником.

- Фаза вторая: Острая вспышка насилия (взрыв). Неконтролируемый выход накопившегося напряжения с серьёзными разрушительными последствиями. Ярость обидчика выходит из-под контроля, часто вызвана внешними обстоятельствами или внутренним состоянием, а не поведением женщины.

- Фаза третья: Добро и раскаяние. Следует сразу после взрыва, характеризуется глубочайшим раскаянием обидчика, обещаниями измениться и проявлением любви. Эта фаза укрепляет надежду женщины и связывает её с отношениями.

Ловушка надежды. Любовная пауза третьей фазы — главная причина, по которой женщины остаются, цепляясь за «первоначальную мечту» отношений. Они верят, что это настоящий мужчина, несмотря на нарастающее насилие в предыдущих фазах. Такое переменное подкрепление делает уход невероятно трудным.

Эскалация и неизбежность. Со временем фаза нарастания напряжения удлиняется, а острые вспышки становятся более частыми и жестокими. Женщины понимают, что их способы справляться лишь откладывают неизбежный взрыв, и некоторые даже провоцируют инциденты, чтобы контролировать время.

5. За пределами физического: спектр принудительного насилия

Ни одна из участниц моего исследования не сообщила о физическом насилии без упоминания психологического преследования.

Невидимые раны, глубокий вред. Насилие выходит далеко за рамки физического, охватывая множество принудительных приёмов, наносящих глубокие психологические и эмоциональные травмы. Эти «невидимые шрамы» часто вреднее физических повреждений, создавая постоянное состояние страха и стресса.

Формы принудительного насилия:

- Физическое насилие: от пощёчин до тяжёлых нападений — удушения, переломы, ожоги, с постепенным усилением.

- Сексуальное насилие: супружеское изнасилование, принуждение к необычным сексуальным действиям (с животными, предметами, третьими лицами), крайняя сексуальная ревность, часто подпитываемая неуверенностью или бисексуальностью обидчика.

- Экономическое лишение: использование денег как оружия, независимо от социального статуса, отказ в базовых потребностях, контроль финансов, создание нестабильности.

- Семейные конфликты: искажение семейных отношений, изоляция женщины от поддержки, часто вовлечение детей в насилие (физическое, сексуальное, включая инцест) со стороны обидчика или даже матери-жертвы.

- Социальное насилие: навязывание крайней социальной изоляции и публичного унижения, часто со стороны влиятельных мужчин, сохраняющих респектабельный образ на публике.

Повсеместная угроза. Угроза насилия, физического или психологического, всегда присутствует, создавая атмосферу страха, контролирующую жизнь женщины. Постоянная возможность насилия, воспринимаемая всемогущесть обидчика и вера женщины в его способность осуществить угрозы приводят к глубокой самообвиняемости и сокрытию.

6. Глубокие раны: психологическое воздействие на жертв

Поведение выживших женщин часто ошибочно диагностируют как психические расстройства.

Выживательные стратегии под ярлыком болезни. Женщины, подвергающиеся насилию, вырабатывают сложные механизмы выживания, которые общество и даже некоторые специалисты ошибочно принимают за психические заболевания или личностные дефекты. Их скрытность, отрицание и кажущаяся пассивность — это стратегии выживания, а не врождённые недостатки.

Типичные черты жертв:

- Низкая самооценка, недооценка собственных возможностей.

- Вера в мифы о насилии, принятие вины за происходящее.

- Традиционные взгляды на брак и женские роли.

- Чувство вины, отрицание страха и гнева.

- Пассивный внешний облик, но сильное внутреннее управление для предотвращения дальнейшего насилия.

- Тяжёлые стрессовые реакции (усталость, головные боли, депрессия, тревога, психосоматические болезни).

- Использование секса для установления близости.

- Вера, что только они сами могут решить свою проблему.

Цена страха. Жизнь в постоянном стрессе и страхе приводит к физическому и психологическому истощению. Детская часть личности часто напугана, а развитие может задерживаться из-за контроля обидчика. Постоянный ужас искажает восприятие реальности, заставляя минимизировать травмы или даже провоцировать инциденты, чтобы вернуть контроль.

7. Понимание обидчика: сложный и опасный портрет

Большинство мужчин, избивающих своих жён, не проявляют насилия в других сферах жизни.

Двойственная личность. Обидчики часто демонстрируют образ «доктора Джекила и мистера Хайда» — способны на обаяние и доброту, но одновременно на жестокость. Эта двойственность и способность переключаться между крайностями затрудняют их распознавание, особенно учитывая, что многие — успешные профессионалы и уважаемые члены общества.

Типичные черты обидчиков:

- Низкая самооценка, вера в мужское превосходство.

- Перекладывание вины на других.

- Патологическая ревность и навязчивость.

- Тяжёлые стрессовые реакции, часто с алкоголем.

- Частое использование секса как акта агрессии, иногда бисексуальность.

- Вера, что насилие не должно иметь последствий.

- История детских травм или свидетелей насилия в семье.

- Необычные, часто амбивалентные отношения с матерью.

- Склонность к «чрезмерности» в жестокости и щедрости.

Сложность причин. Хотя алкоголь часто связывают с насилием, он редко является единственной причиной; он скорее снимает тормоза для уже существующей ярости. Аналогично, объяснение насилия психопатией слишком упрощённо, поскольку многие обидчики испытывают чувство вины и стыда, что говорит о сложном психологическом состоянии, а не чистом антисоциальном поведении.

8. Пути к свободе: приюты как убежища

Как только женщина переступает порог приюта, она уже не беспомощная жертва.

Жизненно важный первый шаг. Приюты — краеугольный камень помощи женщинам, подвергшимся насилию, обеспечивая немедленную безопасность и важное чувство общности. Эти убежища, часто переполненные из-за огромного спроса, создают временную среду, где женщины могут начать освобождаться от роли жертвы и восстанавливать контроль над жизнью.

Сообщество и поддержка. В приютах женщины находят поддержку, делятся опытом и учатся у сотрудников и других пострадавших. Такая коллективная атмосфера способствует взаимозависимости, помогает поверить в доверие к другим и успешно справляться с трудностями — резкий контраст с прежней изоляцией.

Проблемы и значение. Несмотря на ценность, приюты сталкиваются с проблемами: переполненность, ограниченные ресурсы для детей, нехватка программ для обидчиков. Тем не менее, способность приютов обеспечивать безопасность, развивать независимость и значительно снижать число возвращающихся в насильственные отношения делает их незаменимым спасением.

9. Правовая и медицинская системы: часто не справляются, но меняются

Женщины единодушно сообщают, что полиция не обеспечивает им достаточной защиты.

Системные провалы. Исторически правовые и медицинские структуры часто подводили женщин, подвергшихся насилию, из-за общественных предубеждений, рассматривающих домашнее насилие как частное дело. Полиция вмешивается неэффективно, низкий уровень уголовного преследования, склонность сотрудников минимизировать насилие или винить жертву.

Необходимые улучшения:

- Защита полицией: признание домашнего насилия как нападения, обязательная регистрация заявлений, эффективное исполнение запретительных приказов.

- Доступ к правосудию: упрощение получения запретительных приказов (особенно для замужних женщин), упрощённые процедуры, временная финансовая поддержка.

- Медицинская помощь: обучение сотрудников скорой помощи выявлять насилие, проводить приватные беседы, тщательно документировать травмы и направлять к службам поддержки.

Признаки прогресса. Несмотря на прошлые недостатки, проблема становится национальным приоритетом. Появляются инновационные программы, полиция сотрудничает с приютами, новые законы (например, в Пенсильвании) облегчают доступ к правовой помощи. Медицинские работники становятся более осведомлёнными и отзывчивыми.

10. Психотерапия: восстановление жизни и разрыв связей

Женщины, прошедшие такую терапию, редко попадают в новые насильственные отношения.

Выход за рамки традиционного подхода. Традиционная психотерапия часто была недостаточной или даже вредной, фокусируясь на «провокационности» женщины или ошибочно диагностируя выживательные реакции как тяжёлые расстройства личности. Эффективная терапия требует специализированного, поддерживающего и ориентированного на действия подхода.

Эффективные методы:

- Индивидуальная психотерапия: укрепление независимости, преодоление беспомощности, конструктивное управление гневом, планирование жизни без насилия. Часто предпочтительны женщины-терапевты для установления доверия.

- Групповая терапия: важная поддержка, разрыв изоляции, совместное понимание, стимулирование коллективных действий и изменений. Первые группы сосредоточены на кризисе и уходе, вторые — на восстановлении жизни.

- Парная терапия: сложный и рискованный метод, возможен только при обоюдном желании прекратить насилие. Включает обучение коммуникации, контролю гнева, разрыв симбиотической зависимости, часто с разными терапевтами для каждого партнёра.

Цель: взаимозависимость. Конечная задача терапии — помочь женщине и, если возможно, обидчику достичь психологической и экономической взаимозависимости. Это способность как к самостоятельному, так и к совместному поведению в отношениях, основанному на взаимном уважении и гибкости, а не на фиксированных, принудительных ролях.

11. Создавая ненасильственное завтра: призыв к действию

Я убеждён, что насилие передаётся из поколения в поколение, и чтобы остановить его в будущем, нужно прекратить сегодня.

Преобразование семьи. Традиционная нуклеарная семья, часто идеализируемая как убежище, нередко становится местом насилия. Будущее без избиений требует коренных изменений в семейной динамике — отказа от принудительной дисциплины и перехода к позитивному воспитанию. Исчезновение расширенной семьи подчёркивает необходимость новых систем поддержки сообщества.

Общественные перемены — ключ к успеху. Устранение насилия требует широкой трансформации общества, включая:

- Первичную профилактику: просвещение для устранения гендерных стереотипов, сокращения насилия в СМИ, продвижения позитивного воспитания.

- Институциональные реформы: обеспечение защиты женщин, пересмотр законов для равных прав, развитие отзывчивых групп поддержки.

Распознавание потенциальных обидчиков. Хотя это не гарантирует, некоторые признаки могут указывать на риск: история насилия (как жертвы или агрессора), частые вспышки гнева, разрушение предметов, злоупотребление алкоголем, патологическая ревность, двойственная личность, склонность к «чрезмерности». Осведомлённость — первый шаг к предотвращению.

Поддержка и расширение возможностей. Женщины, сталкивающиеся с насилием, должны искать поддержку — через феминистские организации, центры психического здоровья, юридическую помощь

Последнее обновление:

Отзывы

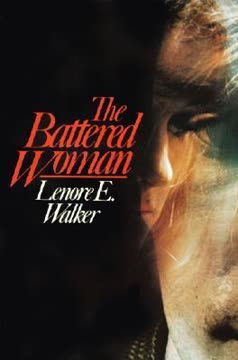

Читатели в целом признали книгу «Избитая женщина» информативной и значимой, отмечая глубокие знания о циклах насилия и психологических аспектах домашнего насилия. Многие оценили её историческую роль в изменении общественного восприятия, хотя некоторые указали на устаревшую информацию. Рецензенты выделяли научный подход автора, доступность изложения и важность книги для специалистов, работающих в сфере помощи пострадавшим. Для некоторых читателей она стала личным откровением, помогая лучше понять собственный опыт. Критических отзывов было немного: некоторые посчитали материал слишком простым или трудным для прочтения до конца. В целом, книга получила высокую оценку за вклад в понимание проблемы домашнего насилия.